考古人類學系初代女學生的(非)學院人生:許世珍女士訪談錄

考古人類學系初代女學生的(非)學院人生:許世珍女士訪談錄

訪談:郭佩宜|中央研究院民族學研究所副研究員/羅文君|中央研究院民族學研究所計畫專任助理;記錄、 整理:羅文君

2023年7月12日,中研院民族所博物館忽然來了一位特別的長輩訪客,她提及自己曾在民族所工作、從美國回來看看。許世珍女士是台大考古人類學系初代的女學生,且是中研院民族所籌備處早期即聘任的女性研究工作者,在台灣人類學的學史上是很特別的人物,她的故事過去較少聽聞,非常值得記錄。我們積極與許女士聯繫,並於7月14日進行了較為深入的訪談。雖然她很謙虛地說年代久遠,記憶的事情不多,但其實內容豐富,有歷史的重量,更是時代的剪影。以下是我們整理的訪談記錄。[1]

圖1. 2023年7月14日許世珍女士(中)與郭佩宜主任(左)、助理羅文君(右)合影

1、家族與成長歷程(日治、二次大戰、二二八事件)

在訪談之前,我們只略知許世珍女士就讀台大人類系的背景,卻意外發現她的家族參與、見證了台灣近代史重要的運動與事件。許女士的祖父許嘉種在日治時期活躍於公共事務,曾任臺灣舊慣調查會臺中州通譯,之後亦積極參與臺灣文化協會以及臺灣民眾黨的活動。[2]許女士提到,祖父為家中第三子,由於前兩子均未有子嗣,父親許乃昌出生時正逢正月初一,因此是在節慶的鑼鼓喧天中誕生的大喜事。許乃昌16歲時前往中國上海讀書,因擅長撰文而得到陳獨秀的推薦,於1924年前往蘇聯就讀共產黨員大學(即莫斯科東方勞動者共產主義大學,參見陳翠蓮,2014:135)。1925年8月,祖父擔憂父親參與太多共產黨事務,便以其身體欠佳為由,將其召回,轉往東京讀書,後返回台灣。[3]

許世珍女士於1932年出生於彰化市,約3歲時跟隨父母搬到臺北,[4]幼稚園至小學期間均在臺北就讀日本小學校(台北建成尋常小學校)。二戰爆發後,1943年至1944年間許女士回到彰化祖父母家,就讀春日公學校。她回憶戰況嚴峻那段日子,她念五年級,與許多學童們被派往工廠製作鳳梨罐頭,作為東南亞戰場前線的��補給。「所以我很會削鳳梨,」許女士笑著說。除此之外,她也提到曾參與搬運搭建防空洞的木料石材等勞役工作。戰爭末期(1944年末至1945年8月),許女士與母親及年幼的弟妹們更曾被迫移往外祖父母位於彰化市郊的線西家中避難。戰後她回到祖父母家,就讀彰化女中,[5]之後又隨父母工作北上,於1947年1月(中學二年級下學期)轉往北一女。[6]

許女士回憶到,就讀北一女期間,某日課堂上,校長突然要求學生趕快回家,說外面已經燒起來了!走出校園,路面上已是一片混亂,看到許多車輛被推翻、燃燒──後來才知道,那正是台灣歷史上重大的二二八事件。

二二八事件發生時,她們家位於中山北路附近。父親因具政治參與者身分,研判有被補危險,數日後先逃往他處避難。[7]父親離開後,果然有軍人找上門來,因家中只有許女士能說一些北京話,便由她出面應對。對方拿著槍、指著她的右後頸,厲聲問道:「你父親在哪裡!?」年方15歲的許世珍鎮定地說她不知道。還好當時她的大哥不在家中,否則追不到父親的官兵肯定會將兒子抓去。

軍隊尋人未果,在家中翻出一本相冊,要求她指認那一位是她的父親,許女士也不從。最後對方隨意取走了一張男子的影像後離開。其實相片中的人物是她的二叔許乃邦(時任台中地院庭長,為前台灣駐日代表許世楷之父)。不久後二叔來到台北家裡詢問情況,許女士便要他快跑,因為他的相片被官兵拿走了。二二八事件對台籍菁英衝擊很大,許女士提到,她幼年時常看的兒科醫師施江西先生,也因二二八事件失蹤。[8]

2、就讀台大考古人類學系(1951-1955)

我們很好奇,高中畢業後,許世珍女士為什麼大學會選擇人類學?她表示因為自己的父親也是相關學科,又與社會學家陳紹馨(任教於考古人類系)是好友,所以選擇考古人類系,於1951年12月入學。系上教師多半從中國來台,她還記得約略是大一還是大二時,曾跟著石璋如先生前往楊梅倉庫,查看從中國打包運來的文物,石先生對於每一個木箱子裡有些什麼如數家珍。這些箱子來到台灣後經過了16年才開啟,「因為他們當時覺得還可以回去呀。」

回憶起與師長、同儕之間的關係,許女士說道,大學時她上過好幾堂芮逸夫先生的課──上了哪些課已經不記得了,只記得芮先生與學生很親近,她後來前往美國攻讀碩士時,其中一封推薦函便是由芮先生所寫。董作賓先生與李濟之先生是做考古的,因為許女士不擅長畫畫,所以對考古沒有甚麼興趣。她記得還有一位高去尋老師,但學生們常常開玩笑說,他做著考古研究(往地下發掘),怎麼有著這麼一個不相稱的名字呢?

而當時才剛從新墨西哥大學回來的陳奇祿先生,經常分享他的所見所聞,學生們都覺得他很帥氣、英文很好。[9]陳先生的父親是台灣人、去中國時娶那邊的女子為妻,陳先生自己的妻子則是日裔,學生便給他取了「半山」的綽號。何廷瑞先生的夫人(邱美郁,1931年生)非常擅長裁縫,後來在美國以製作戲劇服裝聞名。[10]衛惠林與陳紹馨先生大多時候都靜靜地做自己的研究。

當時考古人類系學生人數很少。講到學長們,許女士提到李亦園先生是從歷史系降轉至考古人類學系。印象最深刻的,是高一屆的任先民與張光直,不知哪來的鍋碗瓢盆,常常在考古人類學系館旁邊煮飯給大家吃;尤其是任先民很會煮飯,可是每次都要用掉四分之一瓶沙拉油,他說「我們河南人都這樣煮。」許女士笑著說:「反正我不會煮飯,所以有人煮都很好吃。」

考古人類學系系友名單(畢業學年度)

41學年度:李亦園、唐美君

42學年度:張光直、任先民、林明漢

43學年度:許世珍、陶樹雪、丘其謙

44學年度:黃勳臣

45學年度:溫遂瑩、楊君實

46學年度:喬健

47學年度:王崧興、石磊、徐人仁、丁洪學、凌曼立、陳清清

資料來源:臺大考古人類學系學士班系友名單

台大考古人類學系到了第三屆,終於有女學生,而且一次還是兩個!除了許世珍女士,另一位是陶樹雪,父親是工程師。身為當時系上惟二的女學生,她們兩人關係很近,出田野也常一起行動,不過陶樹雪外表較健壯但心臟不好,出田野要上山比較辛苦。陶女士畢業後沒有繼續做人類學,而是去中央圖書館工作,之後也移居美國,於美國國會圖書館工作至退休。她們兩人的情誼也延續到美國,兩個人的大女兒同年出生,陶女士還曾幫許女士帶過孩子呢。不過陶樹雪女士已於數年前過世。

圖2. 1951年12月30日台大考古人類學系年終學生謝恩會紀念攝影。說明:(前排左起)宋文薰、芮逸夫、董作賓、李濟、陳紹馨、凌純聲、陳楚光;(後排左起)李亦園、張光直、謝劍、任先民 、唐美君、林明漢、陶樹雪、許世珍、丘其謙(資料來源:許世珍女士提供)

3、民族所助理員(1956/02-1957/09)

1955年自臺大考古人類學系畢業後,許世珍女士曾短暫前往中學教書。1955年中研院民族所籌備處成立,凌純聲先生於1956年拜訪了許家,邀請許世珍到所內工作,成為草創之初即在所內任職的女性助理員。許女士表示,當時在民族所工作的助理員們大多做著自己感興趣的題目,期間受到凌先生與其夫人的諸多照顧。由於許女士當年非常瘦小,大約才80磅,凌師母每每見到她便說「太瘦了、太瘦了,需要補一補」,常常煮豬腳花生給她吃。而李亦園先生喜歡吃稀飯與綠豆,因此李夫人每次都煮�這兩樣東西。相較之下,李濟之先生的夫人就比較嚴肅。不過許女士覺得自己的身體其實很不錯,以前在考古人類學系時在山上做田野,相較於外型比較健壯的陶樹雪,總能走好遠好遠的路。

許女士能通日文,大學時即經常擔任原住民部落田野的翻譯,[11]之後也曾運用日治時期調查報告,整理撰寫〈臺灣高山族的始祖創生傳說〉,刊登於《中央研究院民族學研究所集刊》第二期(1956)。

圖3. 1956年許世珍女士於考古人類學系標本陳列室(資料來源:許世珍女士提供)

該文整理了《台灣高砂族系統所屬之研究》、《番族慣習調查報告書》、《番族調查報告書》、《生番傳說集》等文獻中記載之原住民九族之始祖創生傳說共153則,初步分析其構成與類型,並在文末試著與東南亞做類緣連結。這是台灣很早對此課題系統性的整理與初步分析,當時凌純聲先生醉心於探討台灣原住民與中國、東南亞、環太平洋族群之間的關係,許女士這篇文章即為當時學術脈絡下的論文。她在前言提及此文「蒙凌純聲師之啟發甚多、�李亦園、李卉兩位學長在寫作方法及資料蒐集上予以指導,宋文薰、鮑克蘭兩位先生提供比較資料,在草稿完成後,蒙衛惠林師審閱,多所斧正」,亦可見當時之學術社群連結。

圖4. 1957許女士赴美前夕於中研院舊大門前留影(資料來源:許世珍女士提供)

在民族所工作期間,她記得最清楚的是1957年4月至5月間曾與民族所同仁前往蘭嶼的田野調查。或許是每個研究人員出發的時間不盡相同,[12]許女士不太記得當時是由哪位研究員領軍,不過她通常是與任先民先生共同行動。她表示同仁們應該是落腳於日本人在該地搭建的宿舍中。雖然前往小島的汽油船總讓她想吐,但在蘭嶼每日都能清楚地看到太陽起落,真美。這段期間許女士多停留於紅頭、東清兩個村子,收集生命禮俗與傳說資料。田野結束後,許女士將其訪問紅頭村村民siaman qoraragun所得之傳說故事,撰寫成〈雅美族紅頭社傳說一則〉,刊登於《中央研究院民族學研究所集刊》第9期(1960)。

據她紀錄,敘述者siaman qoraragun約五十來歲,以原語敘述,再由三十�來歲的siaman indosan以日語翻譯,反映了當時團隊中的台籍研究人員(通曉日語)在原住民部落做訪談的情況。這篇文章依照報導人之意歸為一則,內容有逾萬字之譜,呈現「雅美族紅頭人對於人類起源、火之起源以及靈魂之觀念和信仰,亦描寫著日常生活之規律、行為、道德觀念以及教育等」(許世珍,1960)。

圖5. 1957年於椰油村訪談(資料來源:許世珍女士提供)

文末,許女士指出可從兩方面進一步研究,一是如Boas研究北美印第安的傳說故事追溯母題的傳播、文化區,比較蘭嶼與台灣本島原住民相似之傳說;另外則可與Malinowski的理論較接近,分析傳說故事與文化的相互關係。前者顯然接近凌純聲先生的傳播論興趣,後者她認為資料還不充足、尚難討論。從〈臺灣高山族的始祖創生傳說〉這篇論文、至赴美求學後選擇以琉球的民俗傳說為題進行研究,許女士對於神話傳說的研究興趣可見一斑。

我們問到凌純聲先生是不是很嚴肅呢?許女士覺得不會,她一直記得凌先生總要求學生們學「R」的喉音(有點像卡痰的聲音),因為中國人發不出這個音,而法文常常用到。那年冬天的台北非常寒冷,只有4度,許女士將檯燈放在桌面下方暖腳,剛好凌先生進來,便問她為何如此?「因為我很冷啊。」許女士很直接地回覆。

圖6. 1957年元旦中研院全體同仁團拜合影(前排左四為許世珍女士)(資料來源:許世珍女士提供)

那年蔣介石──「我都叫他蔣介石」──曾來中研院,大約是基於維安考量,所有的助理員都被要求必須躲起來,她躲回單身宿舍。[13]更嚴格的是,當時所有辦公室與宿舍的窗戶都必須關起來。那到底有誰能在現場呢?許女士也不太清楚。在那個年代,前往南港必需先搭公共汽車,之後還需要搭乘一小段臺車才能到中研院,路途顛簸也常讓許女士感到身體不適;自從總統來訪後,那條路就舗上柏油,上下班也有交通車了。後來許女士在美國波士頓兒童醫院擔任體質人類學研究員(1963年至1966年)時,曾見到甘迺迪總統造訪醫院,甘迺迪就站在大門內面和醫師護士們閒談,十分親民。當時她與同事們提到,在台灣任職時也曾遇到總統來訪、但如臨大敵的那段往事,同��事都不相信。沒想到不久之後甘迺迪就被刺身亡了。

考量當時國內肅殺的局勢、美援以及美國大學能提供較多的獎學金等因素,許多學生與助理員申請到獎學金便快速離開台灣,許女士與其未婚夫也不例外,因此在中研院任職期間不長。女學生申請出國,需要兩位老師作保,男學生出國除了師長作保外,額外需有店家擔保,如果出了甚麼事情商店會被充公。

許女士的未婚夫黃正傑先生出國時,便是由許乃昌先生協助找到店家擔保;數年後原本為黃先生擔保的其中一位老師也要出國,許父也幫忙再找人擔保。然而事情也未必順利,比如當時黃正傑先生有一位學長曾拿到獎學金,但正值韓戰,他被派去當美軍翻譯,只能放棄出國的機會。

許女士特別給我們看她收藏的一張1957年元旦、中央研究院全體同仁合影。她特別提到兩個人:數學所的助理員蘇競存與劉登勝,當時也是單身宿舍的住戶,後來赴美取得博士後均在麻州任教,與當時在波士頓的許女士夫妻時常相聚。劉登勝的妻子魏女士,更是與許女士當年一同插班進入北一女就讀的同學。蘇與劉兩人擅長用口哨吹奏貝多芬的第九號交響曲。之後許女士移居匹茲堡,有一次在某個華人市場買菜,忽然聽到熟悉的口哨聲,趕緊往聲源處跑去,沒想到真的是蘇競存!原來他來匹茲堡找兒子,碰巧遇上。

然而關於劉登勝的故事就比較悲傷。劉先生的父親是留學法國的工程師,戰後國民黨來台,劉父負責接管了原屬日產的電力公司。某日劉父突然失蹤,家屬後來才在報紙上看到他已經�被槍決的新聞。「當時宿舍有人不見,不多久就會看到報紙上的槍決名單。」有這一層背景,劉登勝是在胡適先生回台後親自拜託蔣介石,才得以出國念書。

4、赴美求學與生活(1957年~)

許女士清楚記得她是在1957年10月4日從台灣出發飛往美國,到紐約州雪城大學(Syracuse University)攻讀碩士,由於該校並沒有人類學系,讀的是社會學系。[14]彼時未婚夫黃正傑先生方從堪薩斯大學取得碩士學位不久,許女士說,早期美國學界並不清楚臺灣大學,因此一些學生會先去堪薩斯州念碩士,再轉學到其他名校。比較特殊的是張光直先生,那是因為哈佛畢業的李濟之先生為他寫了很好的推薦信,才讓他拿到該校的獎學金。

許女士提到,當時美國不太願意夫妻一同赴美,一直到1965年Johnson總統才放寬限制,許多妻子都是在台灣等了五到十年才能與丈夫在美國團聚。因此許女士與未婚夫選擇不在台灣先結婚,而是去美國後才完婚。彼時剛畢業的黃先生為了能與未婚妻相聚、結婚,選擇去一間離Syracuse較近的冷氣公司就職。[15]

因這工作的關係,讓他們能用較便宜的價格在租來的公寓裡裝上冷氣。當時在雪城的台灣人有五位,每週六都會到他們家一同吃飯聚會──「但還是被打了報告」,表示有人是國民黨政府的眼線。

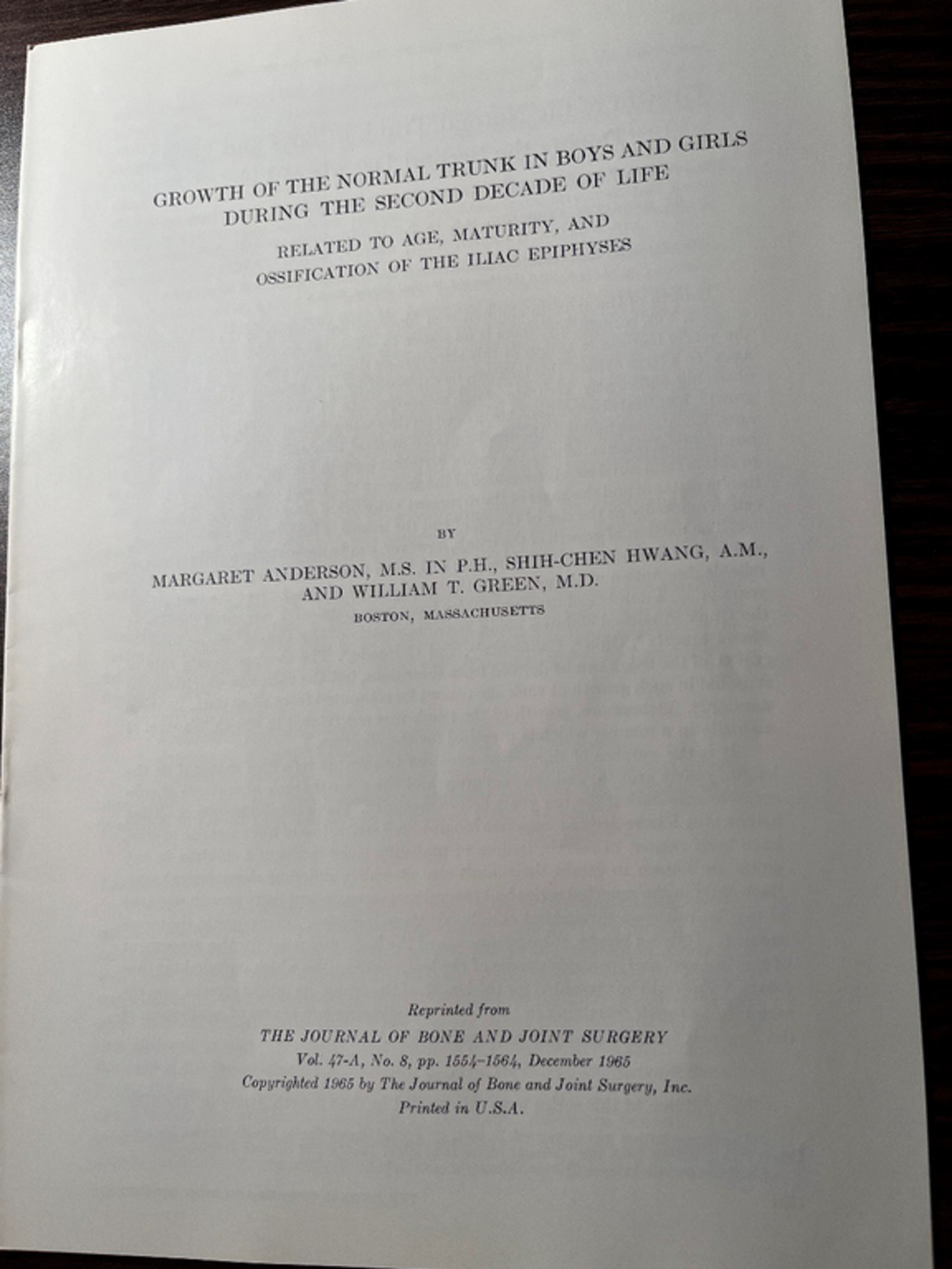

許女士的美國指導教授也會說日文,因此指派她做琉球的研究,但事實上許女士並未去過琉球。1960年,許女士取得雪城大學社會學碩士學位,大女兒也於同年出生;同一年,黃先生前往MIT攻讀機械工程學位,他們於是從雪城轉往波士頓。1962年黃先生順利畢業並取得哈佛大學的assistantship;許女士則以人類學專業,在哈佛醫學院位於波士頓的兒醫骨外科部,找到一份體質人類學相關、研究小兒發育的工作,[16]並在服務期間與Margaret Anderson等合著了相關論文。[17]

為什麼許女士沒有繼續升學?她回覆說,女學生們(包含美國的同學)之間流傳著一句話:「先生是PhD,妻子是PhT(push husband through)」。因為她們找不到能幫忙照顧孩子的保姆。

圖7. 許女士於哈佛醫學院兒醫骨外科部服務時與Margaret Anderson等合著論文

(資料來源:許世珍女士提供)

圖8. 2010年4月匹茲堡大學亞洲研究中心主辦之台灣原住民研討會合影。說明:(左起)宋世祥、胡家瑜、許世珍、王梅霞(資料來源:許世珍女士提供)

取得碩士學位後許女士也沒有選擇回臺執教,一方面台灣的高教機構太少,工作機會不足;另一方面,同時也是最重要的,留學生們對當時台灣的政治情勢並不樂觀。她回憶說,有一次他們去美加邊境的尼加拉瀑布觀光,站在邊境線上,她拿起相機卻不敢拍照,而是跑去問邊防警衛能否照相,對方表示當然可以,而且很不解為什麼她要這樣問──可見政治對人的影響之深、自我審查到了國外數年還無法擺脫。直到1974年,許女士與黃先生才第一次從美國回到台灣探訪家人。

1966年第二個女兒出生,1968年黃先生完成哈佛博士學位後順利取得匹茲堡大學教職,[18]再次舉家搬遷至賓州。在子女上學與生活機能等多重考量之下,黃先生一家人在匹茲堡郊外的Upper St. Clair落腳。除了時常參與台灣同鄉會活動,與台灣人類學界亦偶有往來。例如李亦園先生前往美國開會時,常到匹茲堡探望許倬雲,也會順道在許女士家作客。父親的好友陳紹馨先生也曾來探訪,夫婦倆還順道將他送到康乃爾大學。2010年台大的胡家瑜與王梅霞兩位教授曾到匹茲堡大學開會發表文章,會後由許女士接待,參觀在50英里外的名勝建築Fallingwater。

圖9. 許世珍女士(右)分享在臺大考古人類學系就讀及在中研院民族所服務時期的老照片

(拍攝者:郭佩宜;拍攝時間:2023年7月14日)

後記

1974年許女士第一次從美國返回台灣,就曾趁著探親的空檔回到台大校園,由於她不知道人類學系已於1970年從文學院搬遷至洞洞館,一時之間沒能找到母系。2013年11月,許女士再次回到台大,與200多位國內外校友們共同慶祝八十五週年校慶。然而許女士還是不得其門而入,因為2010年校方擬興建文學院大樓而拆除洞洞館,人類系被搬至水源校區。「找不到人類學系了」,許女士只好在文學院大樓前拍照留念。

2023年終於又有機會回到台灣,許女士想著這次她必須來中研院民族所看看;其實民族所也早就搬遷、不在她原來曾工作的地方,所幸她在中研院的網站上找到了民族所博物館的聯繫方式,這才有了與後輩們交流生命史的契機。許女士的先生笑稱:「這次回台灣,妳的收穫最多。」她也覺得自己好像回到青年時期。

參考文獻

Charles and Sandra Hwang

2021, Our Stories. (未出版)

de Beauclaire, Inez 鮑克蘭

1957,〈Field Notes on Lan Yü (Botel Tobago)〉,《民族學研究所集刊》3:101-116。

1958,〈Fightings and Weapons of the Yami of Botel Tobago〉,《民族學研究所集刊》5:87-114。

中央研究院近代史研究所編

1985,《中央研究院近代史研究所三十年史稿》。臺北:中央研究院近代史研究所。

芮逸夫、何廷瑞、許世珍、陶樹雪、丘其謙

1955,〈苗栗縣泰安鄉錦水村泰雅族調查簡報〉,《國立臺灣大學考古人類學刊》5:29-42。

陳翠蓮

2014,〈許乃昌〉,收錄於陳翠蓮撰稿《續修臺北市志 卷九‧人物志 政治與經濟篇》,頁135-136。臺北:北市文獻會。

高業榮

2012,《溯根‧探源‧陳奇祿》。臺中市:國立臺灣美術館。

許世珍

1956,〈臺灣高山族的始祖創生傳說〉,《民族學研究所集刊》2:153-181。

1960,〈雅美族紅頭社傳說一則〉,《民族學研究所集刊》9:285-298。

張家榮

2015,〈略記鹿港施江南紀念碑緣由〉,《國史館臺灣文獻館電子報》130期(2015/01/29)。網址:https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/130/1873,2023/07/19瀏覽。

劉斌雄

1959,〈蘭嶼雅美族喪葬的一例〉,《民族學研究所集刊》8:143-183。

1980,〈雅美族漁人社的始祖傳說〉,《民族學研究所集刊》50:111-169。

––––

註腳:

[1] 本篇訪談由時任中研院民族所博物館主任郭佩宜及助理羅文君,於2023年7月14日在湛盧咖啡大安館訪問許世珍女士,由羅文君負責記錄整理,輔以2023年7月12日許女士於民族所博物館及後續通訊訪問所述之相關資訊,並依許女士夫婦回憶錄與相關文獻,補充訪談間曾提及之人物、 地點與時間等關鍵訊息。全文經郭佩宜潤飾改寫、許女士過目並同意刊登。

[2] 參考陳翠蓮,2014:135-136。

[3] 許乃昌先生 1907/02/14~1975/09/15。

[4] 參考Charles and Sandra Hwang, 2021, p.41:因父親許乃昌謀得Taiwan Daily News的工作,當時尚不足2歲的許女士及其手足先是隨父母遷居嘉義,隨後很快便搬至臺北。

[5] 前引書,p.48:另根據回憶錄第51頁的記述,受到戰事影響,許女士於小學六年級下學期學業中斷,也無法進行中學入學考試;期間雖然學校停止辦學,但彰化女中的行政部門仍然在運作, 他們根據許女士至六年級上學期之前的在校成績,通知她可以升入該校成為1945年4月的新生。 許女士開始在家中自習,每個月會有老師前往其外祖父母家確認並向校方回報其學習情況。

[6] 前引書,頁55、59-60:1947年因戰事失業的父親在台北找到新工作,許家人再次搬到台北。

[7] 根據前引書,頁55-56之記述,二二八事件爆發數日後,陳儀曾在廣播中表示願意與臺灣民眾代表談判,並於中山堂召開會議。來自各縣市的菁英代表齊聚中山堂,席間眾人被要求簽名。事後證明所謂談判只是陳儀向蔣介石調兵的拖延戰術。許父自該會議返家後,便決定離開臺北避難。

[8] 許女士認為二二八事件後,施江西醫師失蹤,不過根據張家榮(2015)的調查,失蹤者應為施江西之弟施江南,施江西醫師則因深受打擊離開鹿港,轉趨低調。

[9] 1951至1953年間,陳奇祿前往新墨西哥大學做了一年半的研究,後於1953年2月升任講師(高業榮,2012:47-48)。

[10]「何邱美郁為佛州州大音樂學院打造劇服43年不停歇」(2011/11/10),網址:https://ocacnews.net/article/133535,2023/8/21瀏覽。

[11] 根據芮逸夫等人的紀錄,1954年末至1955年初,許世珍、陶樹雪與丘其謙等三位同學為了撰寫畢業論文,與芮逸夫及何廷瑞兩位老師一同前往苗栗縣泰安鄉錦水村進行短期實習調查。五人於1954年12月30日下午自台北出發,1955年1月8日下午搭車返北。(芮逸夫、何廷瑞、許世珍、陶樹雪、丘其謙,1955)

[12] 根據鮑克蘭(1957)的論文,她於1956年12月至1957年2月先赴蘭嶼作前期調查,為後續民族所同仁的田野研究鋪路;根據劉斌雄先生的論文(1959,1980),民族所同仁訪問蘭嶼的田野工作於1957年3、4月至7月間。據劉斌雄(1959)、鮑克蘭(1958)的論文,此次田野調查經費受美國的亞洲基金會(Asia Foundation)補助。

[13] 當時近史所的助理員許淑貞女士是同寢室的室友,現居日本(2023/07/19補述)。許淑貞女士於1956年7月任中研院近史所助理員,1959 年7月出國深造(中央研究院近代史研究所編,1985:25)。

[14] 根據回憶錄第75頁黃正傑先生的記述。

[15] Charles and Sandra Hwang, 2021,頁74:黃正傑先生於1957年自堪薩斯州大學取得碩士學位後六個月餘,前往位於Syracuse的Carrier Corporation擔任工程師。兩人於美國聚首後,在當地友人的幫助下於1957年10月15日完婚。

[16] 體質人類學是當時台大考古人類學系的必修課程之一,許女士還記得大二開學時,在楊希牧教授的指導下,將剛入學的台大新生找來測量他們的頭圍、前後長度與寬度等(2023/8/16補述)。Charles and Sandra Hwang, 2021:80,根據黃正傑的記述,因許女士在學期間具有骨頭測量等經驗,因此順利通過該職位之面試。許女士非常喜歡這份工作,主持該研究的Ms. Anderson也對他們及其長女非常友好,但在第二個女兒出生後,許女士不得不辭去工作。

[17] ANDERSON, MARGARET; HWANG, SHIH-CHEN; GREEN, WILLIAM T., 1965, Growth of the Normal Trunk in Boys and Girls During the Second Decade of Life: Related to Age, Maturity, and Ossification of the Iliac Epiphyses, The Journal of Bone & Joint Surgery 47(8): 1554-1564, December 1965。作者服務單位等資訊參見:

https://journals.lww.com/jbjsjournal/abstract/1965/47080/growth_of_the_normal_trunk_in_boys_and_girls.10.aspx,2023/8/21瀏覽。

[18] Charles and Sandra Hwang, 2021:80, 83, 84。