泰國中央與地方文化的複雜衝突

劉康定|國立臺灣大學人類學系

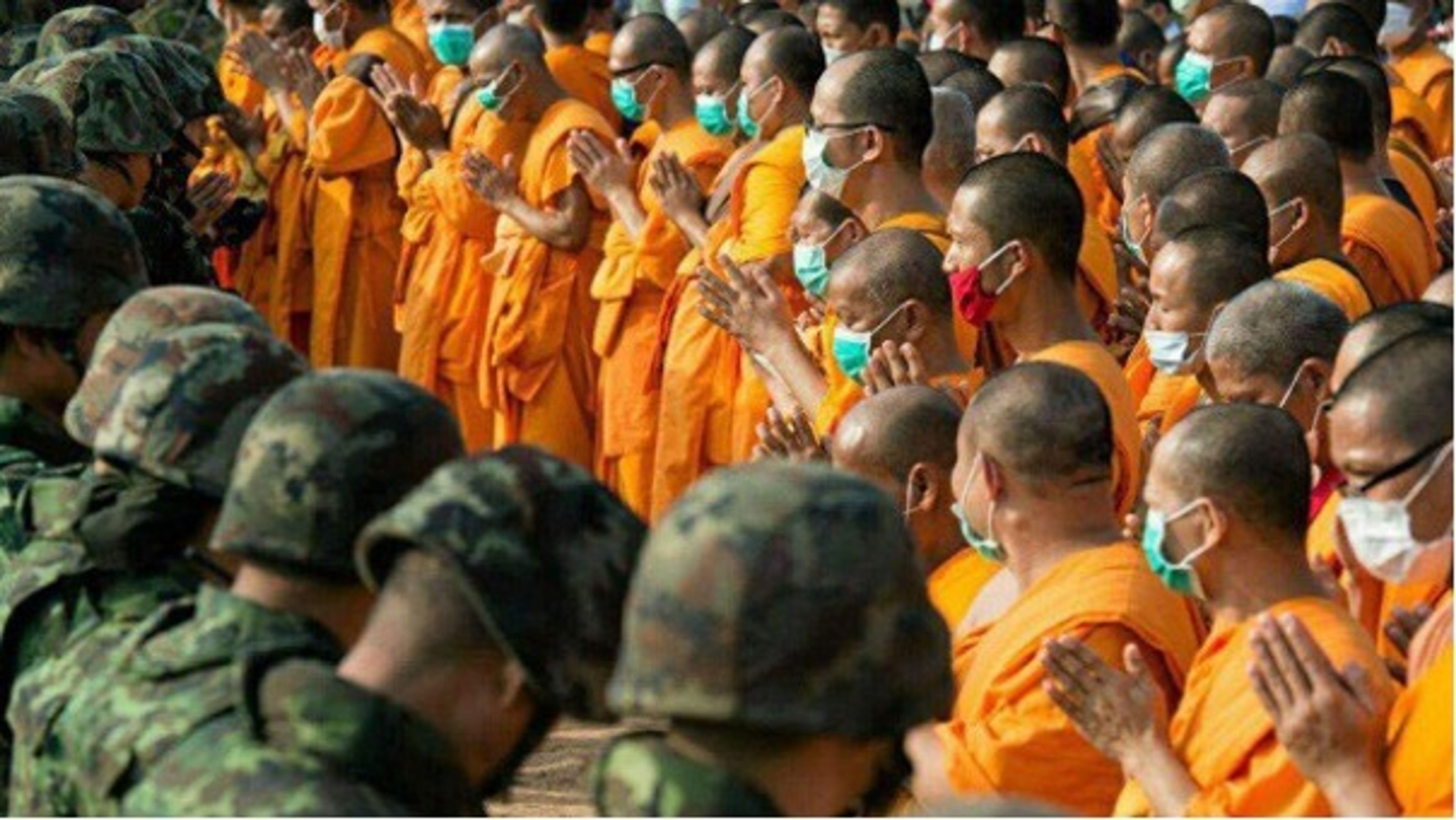

圖片說明 軍方欲以傳授非傳統南傳佛教為由,逮捕法身寺 (Wat Phra Dhammakaya) 最高精神領袖 Dhammajayo 方丈,該寺廟比丘集體制止軍方進入寺廟。顯示軍政府涉及地方文化,同時顯現出中央極權的曼谷文化和地方文化間的衝突與差異。(圖片來源:https://www.thairath.co.th/content/865952)

前言

從19世紀的帝國主義時代,泰國領導者慢慢接受西方文化。雖然此現代化讓泰國在國際舞台上佔有一席之地,但另一方面,這也帶給泰國人「保守與傳統」的想法,例如:國王的半人半神信念、仰賴或等待救世者(或軍人政變)的求救、不接受任何對皇家、佛教的言論挑戰。這樣鞏固國王與佛教的政策如今無法解決平民的公民社會問題,再加上社會經濟等日常生活壓力,導致佛教組織逐漸分散,各地方有自己的宗教領導者。連受社會尊敬的泰國最高佛教委員會(theSanghaSupremeCouncil)也被社會攻擊。為了呼應民間的要求,該組織便強調對比丘執行嚴格的監控、監督想出家的人之條件和日常生活。由於南傳佛教是泰國民間的重要信仰,所以監控比丘的政策同時也影響平民對南傳佛教的信任。另外,地方文化信仰也因此被中央文化劃分界線並降低價值。要了解泰國社會文化衝突,筆者認為必須先了解泰國宗教改革以及其現代化的國族主義過程,才可以了解目前泰國面臨的地方主義和國族主義的衝突關係。

泰國佛教改革與國族主義關係

首先我們透過Thongchai(1992)的「地理身體」(Geo-body)概念去看泰國宗教與國族主義歷史。此概念解釋泰國如何將新知識(現代化之西式地圖)用來代替或占領地方文化領域舊知識(傳統地圖)。其意味著統治者利用西方文化,目的是為了建立正當的權力以及對抗殖民主義,所以挪用舊知識的平台(泰文、佛經概念、傳統地圖等)而慢慢推廣西式的新科學文化知識。

泰國「地理身體」(Geo-body)對Thongchai來說,是從泰皇拉瑪四世(KingMongkut,1851-1868)的宗教改革時期開始。尤其是他所帶領的南傳佛教新教派(Thammayut)。另外,他促進與英、法國等帝國主義者關係之和諧,並討論確切的國家邊界與版圖,讓泰國西式地圖慢慢被建立起來。

拉瑪四世推動的宗教改革和國家版圖政策,被泰國學者認為是泰國邁進現代的第一里程碑。在宗教方面,為了提高佛教知識的地位使其與西方文化平等,且讓外人知道泰國追求的最高境界如「成佛」或「涅槃」,和西方宗教改革的基督教文化是相似的。因此,接受基督教傳教者帶來的西方哲學邏輯與醫療知識的拉瑪四世,積極推動宗教正宗化並提倡佛教文化改革運動,他也在此時建立了Thammayut新教派,此教派後來逐漸建立皇家與佛教的新相互依賴關係。

該宗教改革明顯將國王與佛拉近關係,同時,新教派與國王對泰國國族論述的影響甚大,它一方面介入監控國家主流民間信仰,讓佛教與國家慢慢形成共同體,該共同體後來變成保護泰皇、捍衛佛教的保護者。另一方面它提倡新佛教改革運動;強調宗教純潔、正宗化、嚴厲執行��佛教法規、劃分中央與地方文化習俗、地方民間信仰被視為落後或邪教。這顯示泰國統治者如何利用西方殖民者之文化,而灌輸人民有關國家、國王、國教等三合共同體之國族主義論述。

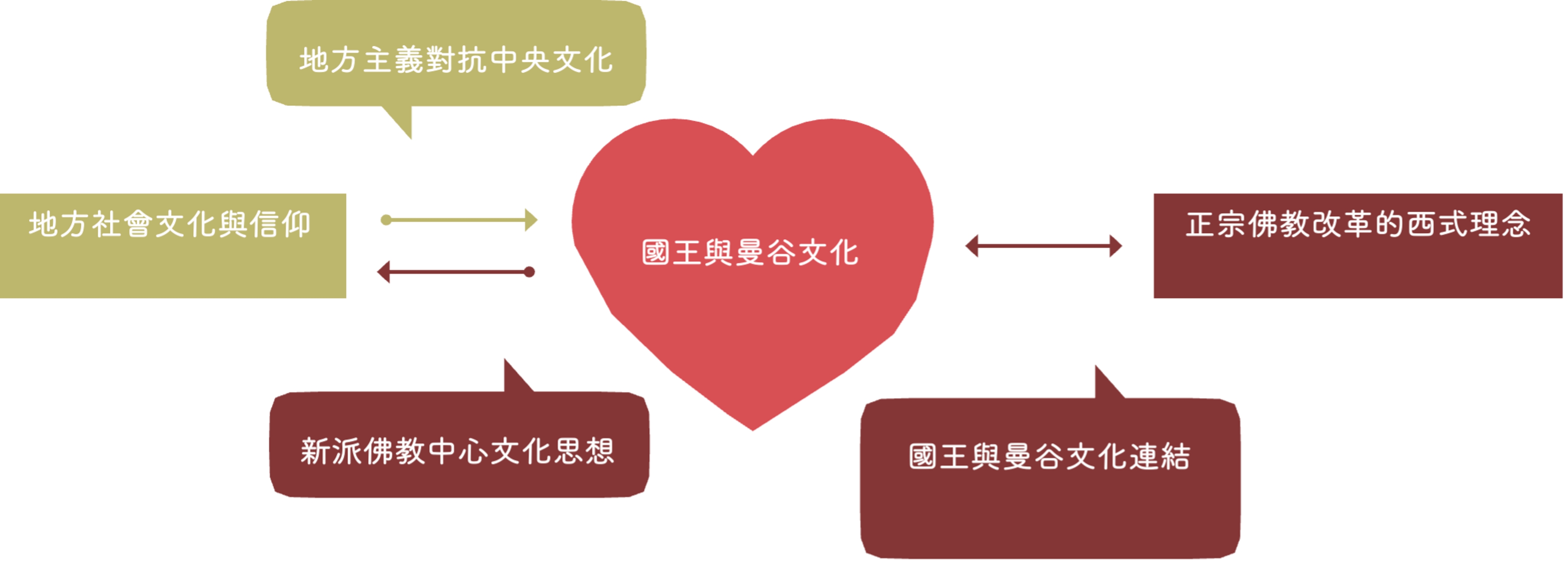

圖 1 泰國地理身體 (Geo-body) 的國族主義血液循環系統。皇室不斷地透過新佛教文化來宣傳國族主義到地方社會細胞;地方社會為了盡力生存而不斷地協調文化來證明地方文化的獨特性,地方文化傳播到曼谷中心而感到受歧視;不接受地方文化的曼谷文化認為地方文化是落後的,必須宣傳正宗佛教文化與效忠國王的概念,並將民間文化信仰儀式與中央佛教文化分開。

現代化與國族主義的發展

Scott (2009:40-63) 解釋,東南亞各個傳統王國制度之權力範圍 (boundary),其實是按照自己的國人 (subject)能走的最遠距離來劃分。所以,古代國家之領土較偏圓形,以首都為中心,離首都越遠的社區中央掌控的權力越弱,換言之,該地方的自由度將會增加。因此,國與國之間常出現自由空間,該空間大部分是地理凹凸不平而國王難以派軍掌權的高海拔地區。Scott認為如今居住在山上的山人 (chaokao) 或少數民族並非弱勢,而是他們祖先為了不受平地的統治威脅,才選擇往山上移動並享受獨立自由的空間,Scott稱這樣的空間為Zomnia。

根據上述描述,泰國古代地圖大抵是軍閥圖或航海圖,沒有像現在的國家地理圖形,因此泰國領土到底長什麼樣都沒人知道,再者,該土地因戰爭的勝敗結果而隨時可能擴張或縮小。然而,若以Thongchai的「地理身體」論述來看,泰國國族主義是拉瑪四世推動現代化政策建構而成的。國家領土與皇室被新科學技術融合成一體,國王被建構為「國家領土」具體代表的地理身體 (Geo-body),此「土地」似乎有生命。居住在這個土地裡的人可以感受到傷痛、榮耀、憤怒、可恥等共同體的感覺。

筆者首先引用「地理身體」(Geo-body) 的概念來為讀者分析泰國國族主義如何形成。接著,透過佛教的宗教改革以及「純化」(purify)等現代化過程,佛教與國王才可以建構親密關係,使國王變成保護國家、佛教和人民的保護神,人民因而感到必須對國家領土的主人效忠才是「好國人」。所以,要成為「好國人」必須具備三種要素:效忠國家、佛教和國王。國家傳送該中心思想給平民,但是在偏遠地方國族主義論述較難行,使得地方文化被打壓到��最後形成地方主義以及紅衫軍運動。請見圖1。

泰國佛教文化與各個地方文化認同

Keyes (2014:33-53) 描述泰國地方反抗政府運動歷史,其原因來自於政府無法給予人民安全感,所以人民選擇不配合國家政策甚至反抗到底。Keyes指出泰國2006-2014年間發生紅衫軍運動的原因,是中央政府不能提供地方平等的人權。中央政府無法回應地方人民的訴求,再加上受地方人民喜愛而投票得勝之候選人被軍方干涉而不能執政,這些理由讓東北地區的人不分平民或出家眾皆選擇到曼谷遊行抗議,導致社會衝突和軍方鎮壓等後果。

筆者從小受到媒體和國家教育政策影響,因而相信泰國是個可以容納不同文化背景人們的國家,他們來到泰國落地生根,慢慢融入而形成一個暹羅國人以及泰國人的泰國文化認同。但每逢衝突時,具有文化霸權的曼谷人常針對各族群的文化背景來做諷刺或表示輕蔑的態度,甚至以首都或大城市的高等教育制度、水準和經濟繁榮為藉口,剝奪其他非曼谷人的人權與言論自由、貶低其人格。當遇到自己文化不被認同和重視的時候,「泰國人」身分再也不能解決人權不平等問題。換句話說,泰國社會除了存在資本主義國家的社會階級問題外,族群文化不被認同,也慢慢變成泰國最嚴重的社會問題。

Rappaport (1999) 認為宗教信仰是人類創造出來控制人類的工具,宗教透過不斷地調整 (adaption) 和堅持�而不斷地出現新常態性 (homoeostasis)。也就是說,雖然宗教看起來是永恆不變,但是,其實該永恆的常態係來自於不同時期的人群組織奮鬥、調整與堅持的循環結果。Rappaport認為宗教與文化都一樣可以調整與改變,相反的,不能改變或太過堅持的宗教信仰與文化將面臨瓦解,因為它無法解決當代人民各種社會問題,人民也沒必要捍衛保留它,導致人民想辦法尋找或成立新宗教信仰來解決自己所面臨的社會問題。泰國佛教的確面臨像Rappaport所指出的情況,因此宗教團體越來越各自分裂,並出現具有宗教權力的各團體領導人。

Keyes在泰國東北地區發現此情況認為,泰國平民正在尋找自己的聲音 (findingtheirvoice)。也就是說,地方社會不斷的經過反抗與被打壓的循環,最後形成一個地方主義力量 (localism),這些力量並不是國家現代化政策所造成,相反的,是地方社會迎合了全球化和人權平等概念。因此,泰國不只是佛教與國王力量結合而控制國家的地理身體而已,它的各個身體部分都有自己的獨特文化以及各自的宗教信仰在運轉,他們等待中央政府能看到各個身體部分的重要性。

結論

本文章透過地理身體概念介紹泰國國族主義論述,該論述來自於保守派將對我群有利的傳統南傳佛教西式化、推廣新教派文化並打壓地方文化信仰。此國家政策在自由貿易開放和貧富差距大的後現代社會環境下,明顯地只能有效回應中產階級以上的都市人,卻無法解決貧�民百姓的日常生活問題。泰國人之文化認同逐漸面臨挑戰,地方社會建立地方主義文化,曼谷與各地方文化樹立敵對關係,使得泰國文化認同越來越狹窄,且僅有利於曼谷文化。

引用書目

Keyes, Charles F.

2014 Finding Their Voice: Northeastern Villagers and the Thai state. Chiang Mai: Silkworm Books

Rappaport, Roy A.

1999 Ritual and Religious in the Making of Humanity. Cambridge: Cambridge University Press.

Scott, James C.

2009 The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven & London: Yale University Press.

Winichakul, Thongchai

1994 Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press.