北投番仔厝保德宮的「番仔獅」之歷史初探

梁廷毓|國立臺北藝術大學藝術跨域研究所

今日位於北投區豐年里一帶,舊稱為「番仔厝」。儘管「番仔厝」作為過去漢人移民過程中污名化的土地命名(同本文所要探討的「番仔獅」,在命名上皆有同一問題),是否要繼續沿用也有待考量與討論,但地方上的居民仍以此為一般指稱該區域的慣用語,本文就暫時以此名稱作討論。

其中,番仔厝保德宮的「番仔獅(又稱番仔厝獅)」,是北投地區廟陣舞獅文化中值得一提的獅舞,這個名稱除了是長久以來地方上用來區別與其他廟陣獅團的辨識用語之外,實際上還涉及到區域內族群文化的差異性,與民俗祭儀發展的特殊歷史脈絡。

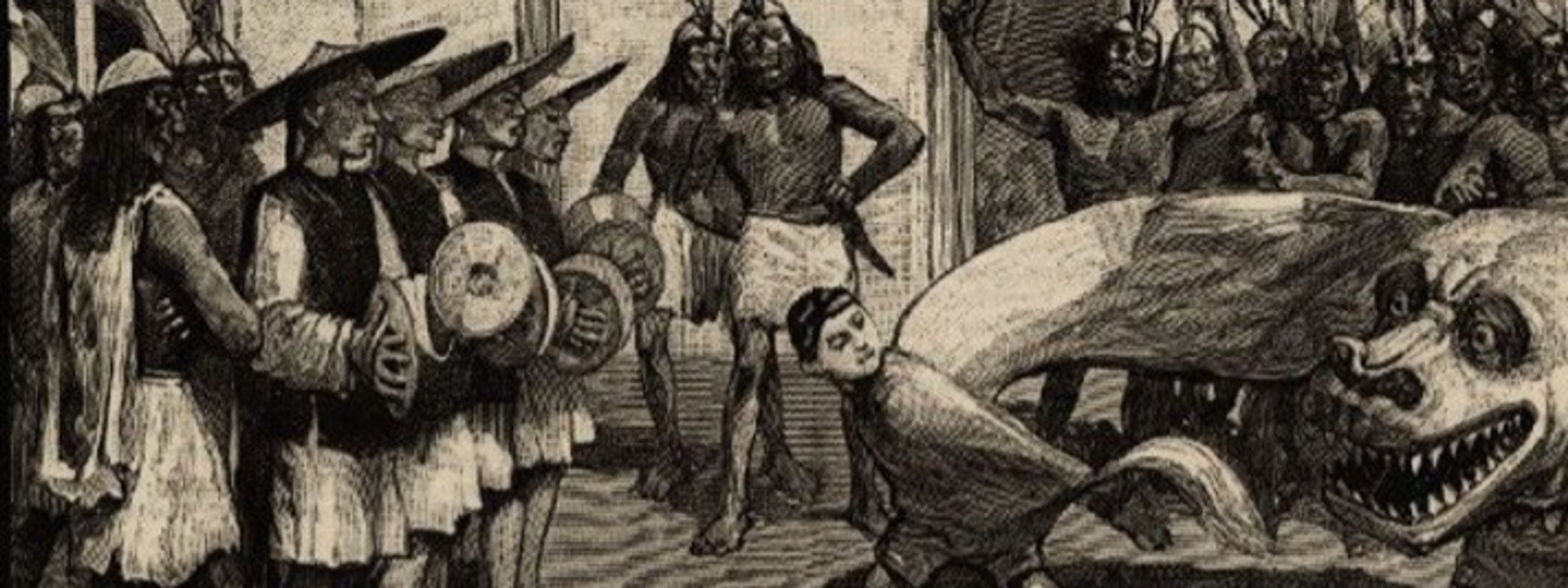

圖1 排灣族人到屏東的萬金看漢人舞獅,旁邊是萬金的平埔原住民敲鑼奏樂的情景。

Edmund H. Grimani繪於1890年,國立臺灣歷史博物館藏品(館藏號 2006.006.0135)。

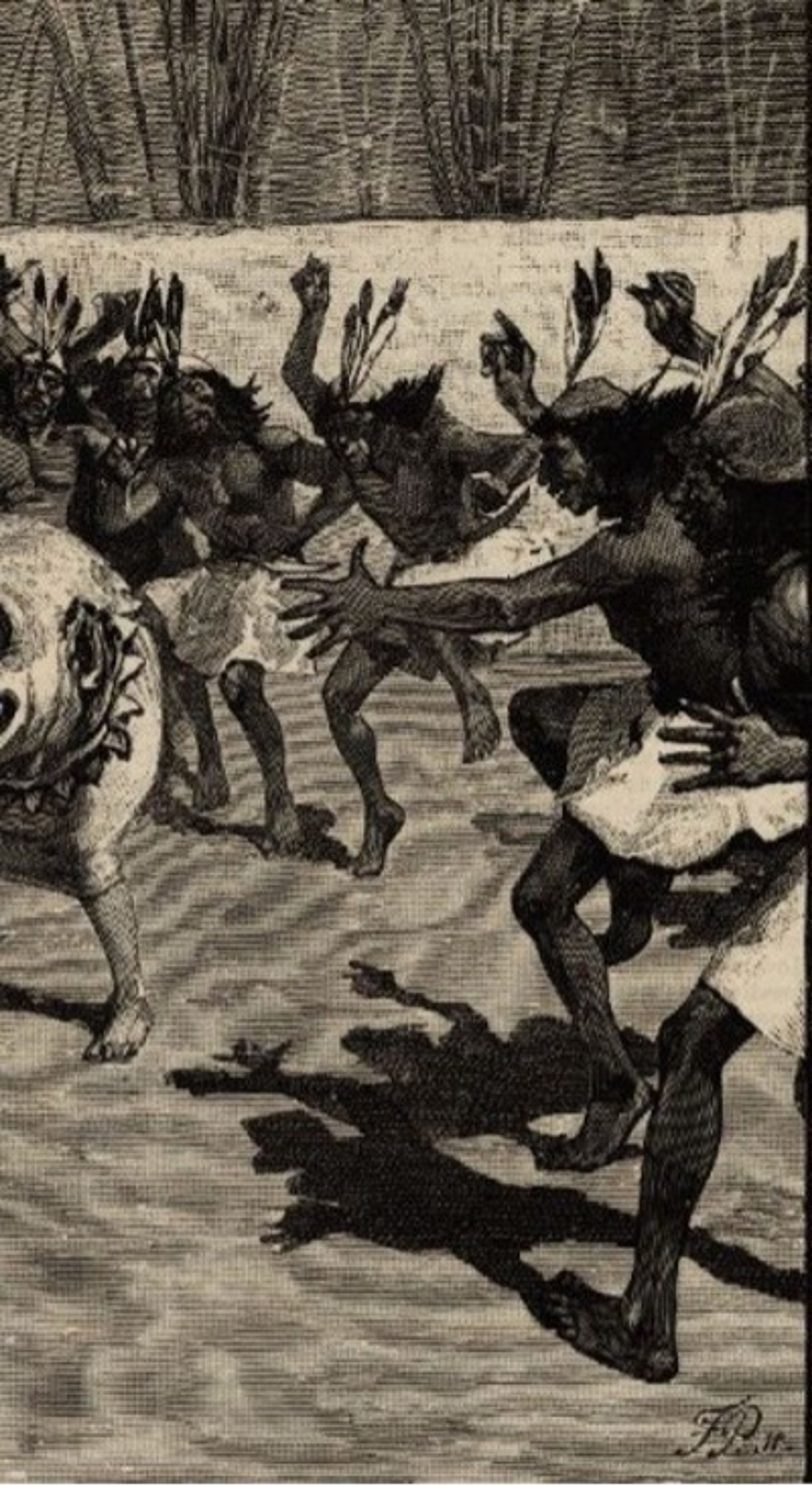

圖2 埔里地區的平埔族人正在舞獅與敲擊鼓樂的景象。鳥居龍藏1896–1900年間拍攝,圖片轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整��理番號 201,寫真番號 7460)。

平埔族與舞獅文化的相遇

台灣早期的舞獅,是明清時期從中國福建廣東沿海一帶的閩客移民帶來的。雖然平埔族接觸到漢人舞獅文化的確切時間已不可考,但可以確定的是,平埔族的舞獅與漢文化的接觸有直接的關係。從現有歷史圖像可以看到,1890年英國人EdmundH.Grimani於《英國倫敦畫報》報導了一些他在台灣所觀察到的民俗文化活動(圖1)。其中有趣的是,畫報中描繪排灣族人到屏東的萬金看漢人舞獅,旁邊是萬金的平埔原住民敲鑼奏樂的情景,故以版畫的方式紀錄當地平埔族人與漢人舞獅文化的互動。

另外,日本人類學家鳥居龍藏,於1896年至1900年來台調查期間所拍攝的一張照片,也用相機捕捉到一個相似的場景(圖2)。照片中呈現的是埔里地區平埔族人正在舞獅與敲擊鼓樂的景象,照片中最右邊的人拿著鈸,其左方三人依序敲鑼、打鼓、擊鈸,獅頭則較接近客家獅的形式。

圖3 北投保德宮的番仔獅,獅面的特寫(梁廷毓攝影)

保德宮與「番仔獅」的歷史

保德宮主祀池府王爺千歲。從現在保德宮潘姓宮主的口述中得知,王爺的神像大約在150年前漂流至貴子坑溪(另有一說是在280多年前,已不可考),由部落內的族人撿到帶回部落內祭拜,但當時並沒有完全承襲漢人的整套信仰儀式。因此,現今北投保德宮的「番仔獅」,其信仰系統的發展是漸進式的,而不像以往閩客移民的過程,將漢文化的精神信仰與物質系統直接整套移植進台灣。從現在保德宮、凱達格蘭潘姓族人的口述可以知道,以前王爺供奉於潘姓平埔族人家裡,只有番仔厝內的族人祭拜。之後潘姓族人於1944年集資在番仔厝為王爺建宮時仍不給漢人祭祀(註解1),但建廟後逐漸開始有王爺信仰中的祭儀活動與舞獅技藝出現。

而保德宮的「番仔獅」最早可以溯及1940年代末。據現任宮主潘國良的說法,其父潘德旺先生當時與凱達格蘭的潘姓族人,向從大陸來的廟陣技藝師傅那裡學習獅步的舞法,並接觸到廟陣文化的活動。後來族人就自己從獅面的塑形、糊紙模到上彩,製作自己宮廟的獅頭。在他十七歲的時候,開始與其父學習如何舞獅。而保德宮獅團的正式團名為「英藝金獅團」,此獅陣是以地方信仰中心為基礎,由潘姓族人與當地漢人信徒組成,並使用潘姓家族傳承的獅步舞法,至今已到第三代。

而地方上稱其為「番仔獅」,除了最明顯的獅頭造型差異、舞法的不同,另外也可能與族群在面對外部文化時的自我變異,以及地方廟陣文化中對於這種變異的重新指認有關。雖然「番仔獅」有以漢人強勢文化污名化異己的意味,用以區別自我與他者的關係,但反過來說,這也意味著並非完全的接受外部文化或被漢化,而仍能在文化表現上有所區辨。

圖4 番仔獅在廟前舞獅迎神,照片中為獅頭回正上提的瞬間(梁廷毓攝影)

「番仔獅」的舞法與其身體美學

從獅頭的形式來看,「番仔獅」屬於傳統北部開口獅的類型,但不同於客家開口獅的造型(註解2),而較偏向閩式的開口獅。也不同於傳統獅面上鑲有五面鏡子,「番仔獅」特殊之處在於獅面上只有三面鏡子(圖3),獅子的前額也較圓,不太厚重凸出,面部圖騰較為平扁。至於在前額後方的八卦、七星與火焰圖騰則與一般的獅頭差不多,獅牙仍是用金屬刀片製成並沒有改成竹木材質,同樣必須經過開光,並在額後貼上兩道符咒。

「番仔獅」獅舞的方式也有其特殊之處。一般獅陣多是在鞭炮放完後開始跳,但「番仔獅」則是在鞭炮開始放時就開始跳。雖然每個獅陣都有其自成一套的鼓樂與獅步,但因相互交流彼此影響,其實看不出太大差異,但「番仔厝」與其他獅陣的舞法則有明顯不同。一般的開口獅嘴巴可以上下開合,透過擺動即可發出聲響,而這個聲響在番仔厝獅陣中非常被重視,什麼時候發出聲響,以及聲響的次數都必須精確控制。

例如,獅舞過程中獅頭回正上提時(圖4),再往左斜側下壓,會連續往後踩三步,每一步獅頭的獅嘴開合,一定只能有啪啪兩次聲響,也要求必須凶狠,不能讓獅嘴因為舞步時的晃動而不受控制發出聲響。此外,在舞法中對每一個踏步的位置、腳形,要求都相當嚴謹。對於動作上的細微要求,包括獅頭要在何時回正、前後兩人每個動作和步伐必須一致、獅尾配合獅頭擺盪的動作以確保整體動作的協調。這些對細節動作、身體力道、獅頭掌控等的重視,往往很容易與其他廟陣文化的展演形成視覺張力上的差異,而為地方上的人們所辨認。

*註解

1. 1971 年,保德宮成立管理委員會後開始有漢人祭拜

2. 客家開口獅獅頭略成正方體,凹凸分明,額頭寫上「王」之字樣