胡家瑜教授悼文 (1961-2018)

Obituary: Chia-Yu Hu

張正衡/國立臺灣大學人類學系助理教授

長期任教於臺灣大學人類學系,也是本系人類學博物館重要推手的胡家瑜教授,因病於2018年的年末離開了人世。胡教授是本系的系友,畢業後先留任為系上助教,而後赴美國亞利桑那大學進修,專攻博物館人類學。她在取得碩士學位後,曾先後在台灣與美國的重要博物館工作,而後回任本系講師。從2000年開始,胡教授前往英國倫敦大學學院(UCL)進修,並於2006取得博士學位,之後再次回到系上任教至2016年退休。作為系裡的後進,我想試著以這篇短文,來概述胡家瑜老師這些年來在人類學界與博物館中留下的軌跡,盼能勉強為她對這個世界所曾經付出過的,建立起一點紀錄。

其實,不管是以輩份、學識或是與胡家瑜老師相識的時間來看,都不該輪到我來寫這篇文章。只是因為在過去兩三年間,我有幸進到臺大人類學系服務,並且進到系上的博物館幫忙,才和胡老師短暫共事。駑頓的我為了能夠盡量把事情做好,便經常與胡老師聯絡,旁聽她的課,和她一起出田野、策展,希望讓自己能夠更接近她一點。然而人的能力有限,而要做的事情卻太多,我在這短暫的光陰中所能掌握到的也僅止於皮毛。即便如此,還請容我在此分享自己的一些雜亂觀察和粗淺體會。

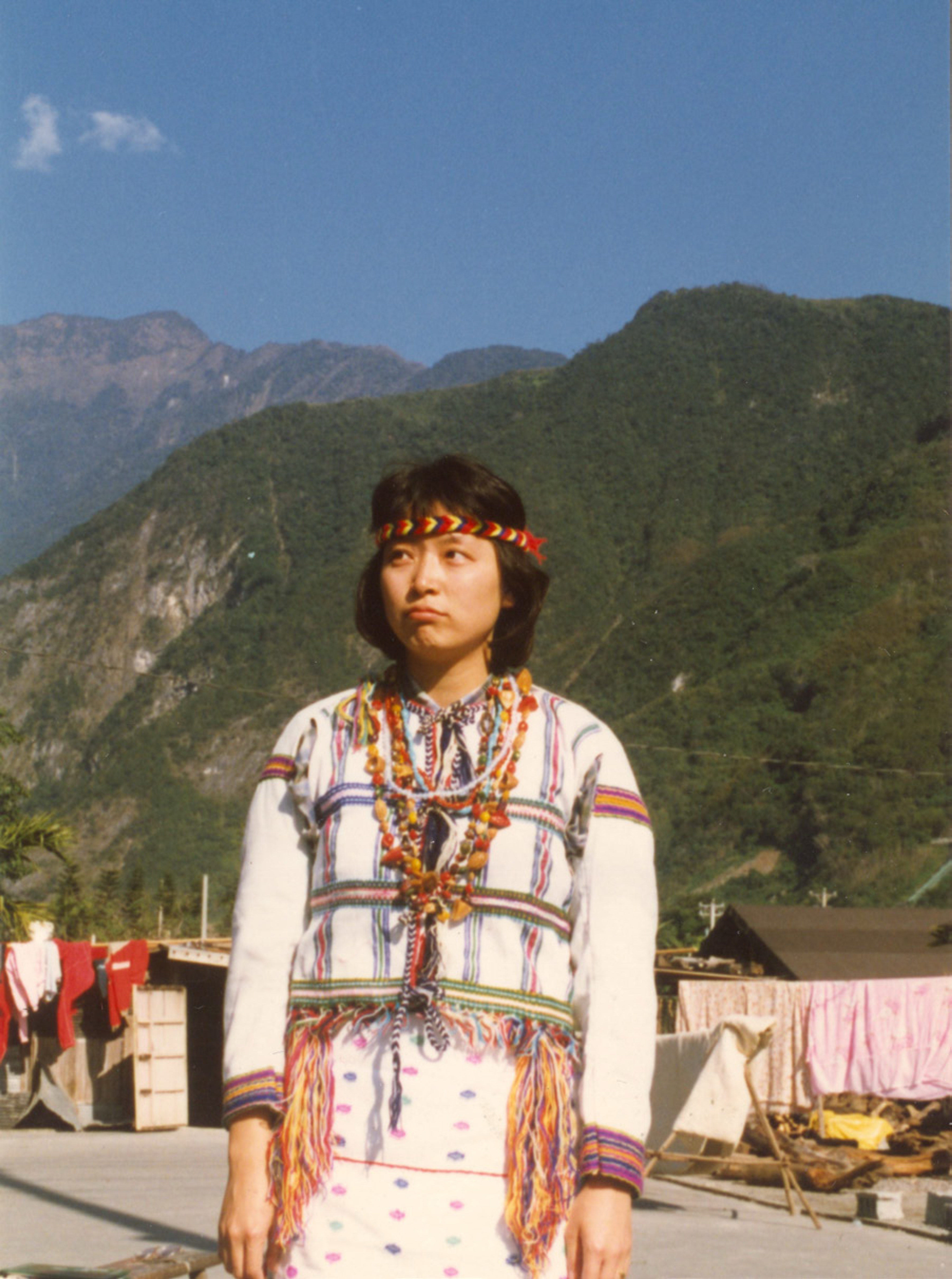

胡家瑜教授向以她在賽夏部落的人類學田野研究而廣為學界所知。與此同時,她亦長期投入原住民文物之整理工作,並且熟知展示設計與維護保存的知識技術,是一位貨真價實的博物館人類學家。胡老師所擅長的物質文化研究,採取的是一種偏向實踐論的當代取徑;不過,她以博物館為根據地的研究方法卻又帶著濃厚的古典色彩。透過藏品和古文書記錄交叉對照,胡老師不僅對台灣的近現代歷史有所掌握,對於島上多樣交錯的原住民文化傳統也有寬廣的視野。在她的學術生涯中,胡家瑜老師運用長年在博物館與田野中累積的經驗,以尊重和同理的態度,細膩地探索文物與部落生活方式之間的歷史糾葛,並且始終強調文化社群自身的能動性與其主觀意向之重要性。

過去胡老師很少明確展露出建構成套文化理論體系的企圖,可是若仔細閱讀她歷年的著作,並且檢視她所主導的展覽與計畫,就會發現當中存在著自成一格的思想軌跡。若依我自己片面的詮釋來看,或許可以試著這麼去描述它。胡老師把人類的記憶安放在文化理論的核心位置上。而她所致力的人類學實踐,不只是把實踐視為分析文化的概念工具,更是一種策略性的行動過程,帶著博物館的資源進入田野與社群具體互動,而使得人類學知識重新變得對社會有意義(socially relevant)。作為一個物質人類學者,胡老師經常以藏品研究或遺產物件作為樞紐,啟動與地方社群(特別是原住民部落)的協作。當雙方能合力追查文物中隱含的歷史及技術,就可能激發出後續連串的社會行動與文化實踐。這使得這些被保存在外的文化遺產能再度進入當地的文化脈絡之中,讓關於過去的文化記憶有可能在當代族人的身體行動中被重新體現(embodiment),然後匯聚成他們自身對於未來的各種想像,創造出新的文化泉源。或許是懷抱著這樣的文化觀,胡老師始終帶著熱情與笑容,不畏辛勞與病痛地頻繁前往台灣各地,並與好幾個部落都建立了長期的互動與互信。

胡老師曾說自己熱愛旅行。甚至可以說,她是因此才成為我們日後所認識的那樣一種人類學家。她曾踏遍歐美各地的重要博物館,將那裡收藏的台灣原住民文物,用數位影像與技術知識的形式帶回國內,讓這些遠渡重洋的博物館藏品,能夠重新回到當代台灣文化發展的脈絡之中。如同她的指導教授Michael Rowlands所曾經引述過的,胡家瑜老師認為若真心要對台灣原住民的文化遺產進行保存,就意味著要讓這些遺產重新與台灣社會與原住民社群發生實質的、社會文化的關連。更重要的是,要讓它們能在台灣被看見,被更多島民所認識、掌握。而胡老師這些跨越國境的努力,除了彙編成重要的藏品圖錄出版(例如在她病逝之前才完成的《他者視線下的地方美感:大英博物館藏臺灣文物》一書)而能廣傳後世之外,也藉由她與原住民工藝師和文化工作者的合作,而創造出豐碩的成果。

就我的個人印象而言,胡家瑜老師確實像個好奇的旅人,總是張著閃閃發亮的眼睛,自信地等著要向心所嚮往的下一個目的地出發。而她的旅程,經常與博物館脫不了關係。在籌備本系的人類學博物館之時,即便在學校的制度、經費與人事上始終難以得到完備的支持,胡老師還是排除萬難、與同儕齊力合作,終究讓這座博物館順利開幕。而她的專業思想與個人哲學,也就充分地體現於構成這座博物館的點點滴滴之中。

胡家瑜老師曾經說到,我們系上的博物館有幾個特點:第一,這是一個幾乎可以由人類學家全權主導的博物館;第二,在組織架構上極為簡單而迷你,反而能夠靈活且有效率地行動;第三,館內已經繼承了一大批過去日本學者蒐集的重要文物。胡老師她覺得,我們人類學家能夠有機會保管這麼豐富珍貴的藏品,應該更要能夠運用來做些貫徹人類學理念的事情。在這樣的思維之下,她細心規劃出博物館的藍圖,設法集結能夠派上用場的資源,讓原本封藏在學術界的珍貴文物,能夠逐步地對大眾公開,重新為文化社群所認識,並且透過實作過程化為台灣文化傳承的動力。因此,在人類學博物館開幕後,她進一步開啟了我們與原住民部落合作策展的傳統,讓系上的老師們有機會輪流把自己熟悉的部落文化與田野朋友帶入博物館,讓他們與館中的文物與展示空間重新發生連結。於是我們有了:2012年的達悟雅美特展、2013年的排灣族牡丹部落特展、2014年的噶瑪蘭特展、2015年的賽德克特展、2016年的阿美族都蘭部落特展與2017年的賽夏服飾特展等等動人的成果。我們並非�僅將這些展覽視為博物館的業績,而是更為看重策劃這些展覽的協作過程,思考著如何能讓博物館、人類學家與原住民文化社群之間發展出新的協力關係。

在博物館展廳之外,胡家瑜老師也帶著博物館團隊進入部落,積極地尋求讓文物重新連結原鄉的可能性。這樣的行動,始於對於文化社群主體性的尊重,以及對於物品所蘊涵的社會能量的期待。眾所周知的國寶婚禮和國寶結拜活動,讓我們得以與佳平、望嘉的族人成為家人,也讓原本的藏品有了新的社會生命。在與臺大圖書館和陳偉智老師合辦的伊能嘉矩特展中,胡老師不滿足於將台灣文化呈現為這位日本傳奇學者的豐功偉業,而是抱病重回伊能嘉矩踏足之處,試圖讓在地的族人能夠有機會、有位置,反過來對這位殖民時期的訪客發出自己的聲音。在這樣的胡老師身邊工作絕不輕鬆,因為她或許待人親切,但對於知識、文字與美感的細節要求卻不容馬虎。但也因為認同胡老師的理念,博物館團隊的歷屆成員們僅管工作繁重、資源匱乏,也都還是跟著老師上山下海,咬牙完成了一項又一項的重要計畫。

不過,胡家瑜老師雖然是一個理論上的實踐論者,但卻絕對不是個機會主義者。固然她在田野與博物館裡稱得上八面玲瓏,也善於臨機應變,可是這並不表示她做事可以毫無原則。或許因為如此,胡老師仍然曾經為了自己心中的一些堅持,而引發了某些人際關係上的摩擦。我其實並不清楚她自己到底怎麼定位這些前塵往事。但有時聽她點到為止地說起,我感覺她自己雖然在心裡嘆息著某些失落的情誼,卻也早已決定坦然地面對那份人生的苦澀。這種在我看來既執著、又灑脫的矛盾態度,卻又能被胡老師調和成為她待人處世的基本守則。直到她生命的最後,我都好像還看到,胡老師是如何努力又優雅地在維持那份坦然與自在。一邊俯身細細地打點身邊的人與物,但一轉頭卻又適時地放開手,再次邁步向前。

如果要再追問胡家瑜老師離開之後,還在台灣這塊土地上留下了什麼,那麼就不能忽略她所細心培育的眾多學生,以及他們所象徵的創造力與可能性。在我開始教書之前,曾經有一次向胡老師問到她在台大授業多年的心得。那時我們才剛從公園邊上的餐廳用完午飯出來,漫步在細雨灑落的溫州街上。胡老師一邊走著,一邊緩緩地回答我說:在這裡教書,是一種priviledge。我想這個意思是說,在這裡教書是一種天賜的恩惠。胡老師當時應該是這麼解釋的,她說:「到台大這個地方來教書,你每一年都遇得到可能比你自己更優秀的年輕孩子,能夠把自己體會到的知識傳達給他們,對他們產生影響,然後看著他們長成一個個不同的樣子,這是種非常特別的權力,所以我很珍惜。」

胡老師在處理田野與博物館的繁忙事務時,常給人一種冷靜而有條不紊的感覺。可是她在工作時,其實並不堅持一切都要照著預定的計畫進行。多半因為她深知偶然與巧合其實是人世間的常態,所以能冷靜地面對各種意外狀況,無論是「不速之客」或是「不情之請」,總能妥善地應對。雖然長期與政府部門有所合作,但胡老師不求藉此凸顯自身的地位,而是希望能藉由在和公部門與部落互動中所建立起的信任感,試著在僵固的法規制度中擠出一個對文化友善的空間。是故胡老師申請計劃時,向來不追求案子的規模或排場,而是優先考量計畫進行時所涉及的人、事、物,尋求一個負擔得來的運作方式。由於能夠耐心傾聽理解各方的聲音與需求,胡老師往往能夠協調眾人共同合作��,一步一步實現最初的目標。

胡老師對人心的理解與細心照顧,像是種與生俱來的習慣,即便在她住進醫院病房的日子裡,也未曾稍減。就像是後來,當我們帶了些不怎麼像樣的小玩意兒伴手,冒昧去醫院拜訪時,胡老師總是一面道謝,一面稱讚我們眼光好、品味佳、禮物合用,然後順手就將禮物擺上了一個恰當的位置。原先不起眼的東西,這麼襯著四周的景物與她的美言,頓時變得順眼極了。而擔心著她的我們,也就在幾句對話之間感到安心了起來。就這樣,她既照顧了物品,也照顧了我們,一切都顯得像她生病之前那樣,如此地輕巧自然。

以上種種,純屬我個人的一己之見。無論再修改幾次這篇文字,也實在難以對胡老師的豐富論著與人生作出更為妥善貼切的介紹。會貿然作這麼自不量力的嘗試,或許也是由於個人情感抒發的內在衝動所致。胡家瑜老師的早逝對於本系的同仁們來說,無論在學術上或是心理上,都是十分沈重的一個打擊。但與此同時,我們也意識到胡老師的長期努力所衍生累積的成果,竟也成了我們有幸認識、甚或承繼的無形資產。對於我們博物館而言,如何能夠實質地延續胡老師的精神與視野,將會是個極為困難、卻又必須共同面對的挑戰。而胡家瑜老師的認真與灑脫,也始終會是我們心裡一個重要的集體記憶。