小米酒的小米哪裡來?

黃樹民|中央研究院民族學研究所

(本文節選自中央研究院知識饗宴系列(4),2008。)

小米酒引發了我對小米的興趣。在台灣原住民傳統文化中,小米佔有極其重要的地位,這是很特殊的文化現象,少見於當前東亞和東南亞地區的其他原住民群體。研究小米的第二個原因,是基於我個人對農業、農村社會的興趣而來。1970年代我在Michigan State University讀博士學位時,正值農民社會(Peasant Societies)的研究熱潮。在此潮流影響下,我也一頭栽進這個研究領域,以東亞的農民社會為研究對象,自然也會關心其主要作物。

回溯東亞農業的發展歷史,我們會發現小米原來佔有極其重要的地位。它是東亞最早馴植的作物,在相當長期的時間內幾乎是唯一的主要農作物,且是最重要的主食。但是,後來小米的種植逐漸被從外界引進的作物所取代,十六世紀以後其重要性更是急速下降。造成這種改變的原因是什麼,值得我們探討。由此或許我們也可以瞭解為何小米在台灣原住民文化中,佔有難以取代的重要性。

在進入討論主題之前,我必須說明我並不是考古學者,也不是植物學者,因此不會在本文中提出新的年代考證,或認證新的小米品種,或提出新的分類學。我是從一個民族植物學(ethnobotany)的角度出發,主要是將學者們在不同學科裡發展出來的見解,如植物學、考古學、歷史學、民族學、語言學等,連串在一起,讓大家有個通盤的瞭解。

小米雖小,但它從史前時代就存在了

一般俗稱的小米,其實包含了許多屬性不同、分類歧異的禾本科草類。由於其結實甚為細小,約一毫米左右,一般人也無法區分差異,因此常混淆在一起。譬如說,中國古書上所提到的「粟」、「稷」、「黍」,就經常無法分辨,且其使用詞彙經常前後不一致。但是這個問題,並非只在中國或東亞才有。在南亞、非洲大陸和美洲大陸,很早就普遍利用各種禾草所結的籽實為食物,同樣在命名和觀念上也經常出現混淆不清的情形。英文中的“millet”就和中文的「小米」一樣,包含了多種屬性不同、分類歧異的禾本科草類。除專家、學者之外,一般人也不會加以區分。

小米之所以成為人類最早馴植的農作物之一,主要原因有二。第一是這種禾本科草類植物,在全世界各地都看得到。草食類動物仰賴它維持生命,雜食的史前人類自然也會開發這種禾草籽實的使用。第二,禾本科草類因為品種繁多,因此容易在不同的環境中找到能適應的種屬。不論是在乾旱的中亞草原地帶或華北黃土高原,或是溼熱的南亞大陸、乾涼的東非高原,都可以見到史前時代種植小米的痕跡。

粟(ㄙㄨˋ)、稷(ㄐㄧˋ)、黍(ㄕㄨˇ),都是小米

關於小米在亞洲的起源地至今主要有三種說法,包括中國華北、朝鮮半島以及印度半島。中國古籍中對小米有粟、稷、黍等不同名稱。小米是古代中國最主要的糧食作物,從歷史與成語典故裡可見一斑。例如,夏、商兩代,即屬於“粟文化”。古語中稱國家為「社稷」一詞,「社」指的是祭神的地方,而「稷」指的是小米。何炳棣院士(1969)和張光直院士(1959)指出,史前華北農業的起源地,是較乾旱的黃土台地或高原上,這裡有多種的原生小米種屬。

韓國學者認為,早在八千年前,首爾附近的漢江流域已有小米種植。不過這樣的說法尚未獲得考古證據的支持。早年考古學者大都認為,小米耕種大約是在四千年前,從中國北部傳播到朝鮮半島(Crowford 1992)。小米直至今天在印度農業上都還佔有重要地位,因此在1960年代以前,有些學者認為印度是小米種植的起源地,然後由此傳播到東亞其它地區。不過這種說法,近來已少為學者接受。主要有幾個原因。第一,從考古學的證據看,印度小米栽植的歷史並不長,約莫是五千年。第二,從�植物學的角度來看,印度禾本科原生種草類,不但和東亞種屬不一樣,而且和非洲的也很不同。此外,何炳棣院士很早便指出該作物在梵語中是cinaka,而梵語中帶有cheena,cina等字首的詞,均是指中國,如「桃子」是“cinani”即「來自中國的水果」,而「梨子」是“cinarajaputra,”即「來自中國的王子」(Ho 1969)。換言之,從語源學中找證據,Panicum miliaceum實際上是起源於中國然後傳播到印度,而非從印度起源而後傳到中國。

小米在東亞的農業中扮演了非常久遠的重要角色,直到十六世紀以後,舊大陸引進了能適應乾旱或貧瘠地區生長的新大陸農作品種,如玉米、番薯、花生等,東亞小米生產量便節節下降,除了在偏遠或極度乾旱的地區之外,大規模地為玉米、番薯所取代。在整體糧食結構上,其重要性也持續下降。到了二十一世紀,中國所生產的小米,在全球的產量中,已是微不足道。

魯凱婦女收成曝曬的小米。胡台麗1986年攝於屏東縣好茶村。(中央研究院民族學研究所典藏)

台灣原住民還保有完整的小米文化

本島的原住民小米種植,若依張光直院士(2004)的分析,可視為是「龍山形成期」一個地區文化的發展,其中包括了仰韶文化、龍山文化、與華邊文化(Hoabinhian Culture)交錯影響下的各種成分(張光直 2004;另可參考Fogg 1983)。近代對台灣小米種植曾做過民族植物學研究的,主要是美國學者Wayne Fogg(1983)。他在1975年於本島各原住民地區做過有系統的研究,指出台灣的小米包括粟(Seteria italica)和稷或黍(Panicum miliaceum),但以前者為主。此外,他還指出:臺灣本島山區原住民的小米種植,以刀耕火種為主。在日據時代引進水稻以前,小米佔原住民食糧的百分之五十,其餘是以塊根類(芋頭、番薯)、旱稻和玉米組成。刀耕火種的輪序如下:第一年種小米,第二年地力漸退時改種旱稻,第三年再改種玉米。第四年再種一次蕃薯後,就讓農地休耕,約十年後地力恢復,就可再重新輪過。最後他指出,本島山區的小米種植,由於原住民具有豐富的知識,包括選種、育苗、防鳥、除蟲害等方法,可謂是「成熟馴植式」。而蘭嶼的達悟族小米種植,因缺少這些配套知識,可稱之為「初始馴植式」。

台灣小米通常種植於山坡地,種植時期集中於春作,由於施肥不當、缺乏灌溉及受鳥害之影響,致使產量普遍低落,加以山地鄉人口外流,種植面積銳減。民國50年代,小米栽培面積約6,000公頃,但逐年漸少,至民國88年,種植面積只剩約250公頃,產量約500公噸,以屏東及台東二縣栽培較多(行政院農業委員會農糧署)。

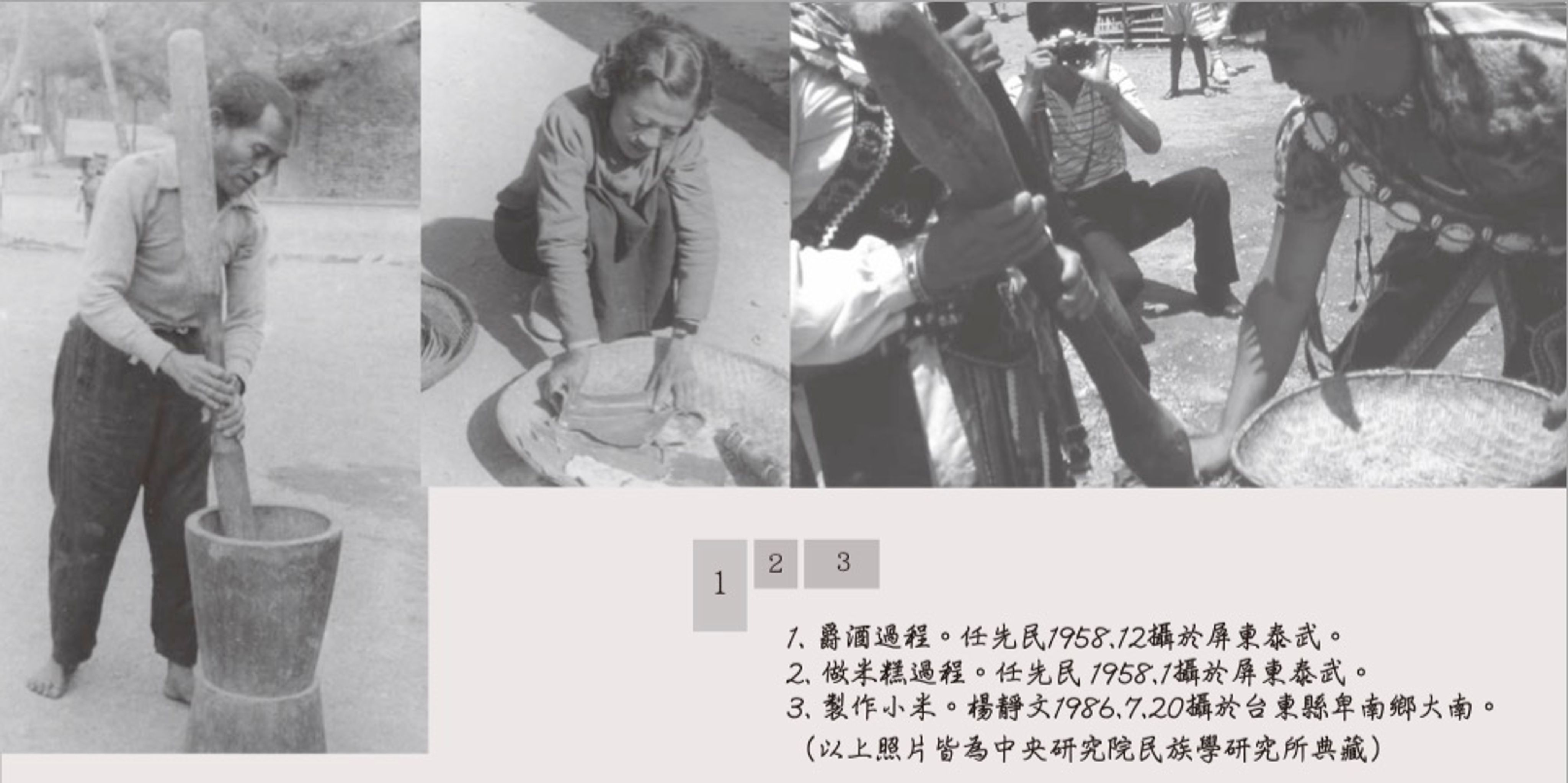

在傳統原住民社會中,小米從播種到收割,需舉行許多繁瑣的祭儀。近代因漢人、日本人的影響,原住民逐漸放棄小米改種水稻,但小米在傳統歲時祭儀中的象徵意義仍保留下來,成為農業祭儀與宗教的核心,象徵家庭的財富,而小米酒,也仍是祭典儀式不可或缺之物。

台灣原住民的小米文化,是根植於東亞地區的原生農業文明,有著悠久的歷史傳承。而這個小米種植傳統,似乎在很早以前,約四、五千年前,就已在台灣原住民文化中發育、滋長。其後,當東亞地區受到外來引進農作物的衝擊下,原有的小米種植已逐漸被新作物所取代時,惟有台灣原住民社會還保有豐富、完整的小米文化傳統。此外,從當代台灣原住民小米文化的傳說中,也可以爬梳出他們曾經生活在極為肥沃、豐饒的地境中,只不過歷代受到外族的壓迫,才被迫遷徙到貧瘠的山區。而對小米文化的執著,是維繫原住民文化傳統的主要軸心。當代台灣原住民社會大力推動種植小米和重建與小米有關的宗教儀式,就是原住民文化復振、重建自我認同的契機。

參考文獻

何炳棣

1969 【黃土與中國農業的起源】。香港:中文大學出版社。

張光直

1959 「中國新石器時代文化斷代」。【中央研究�院歷史語言研究所集刊】,第30本。

張光直

2004 「論中國文明的起源」。【文物】2004年第一期,73-82頁。

Crawford, Gary W.,

1992 “Prehistoric Plant Domestication in East Asia.” In Wesley Cowan & Patty Jo Watson, eds. The Origin of Agriculture: An International Perspective. Washington, D.C.: Smithsonian.

Fogg, Wayne H.

1983 “Swedden Cultivation of Foxtail Millet by Taiwan Aborigines: A Cultural Analogue of the Dmoestication of Setaria italica in China.” In David Keightley, ed. The Origins of Chinese Civilization. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Ho, Ping-ti

1969 “The Loess and the Origin of Chinese Agriculture.” American Historical Review, Vol. LXXV, No. 1, pps1-36.

Weber, Steven

1998 “Out of Africa: the Initial Impact of Millets in South Asia.” Current Anthropology, 39: 267-274.