踏進人與文化交錯的網絡:社會工作的人類學嘗試

張智凱 ‧ 凱兒凱兒

左下角黑衣男

深信薑母鴨去傷解鬱之功效

去的是心傷

解的是憂鬱

薑母鴨+人類所同窗=Peace

那是一個炎熱又潮濕的下午,暑氣穿透水泥地面,直逼腦門。在一間50年歷史的矮小平房裡,一個30來歲的平地人小伙子跟一位年近70的賽德克婦女面對面坐著。兩人眉心緊鎖,��嘴唇緊閉,試圖從當前的迷宮困局轉出活路。

這是我正式進入社會工作領域以來首次扮演「管理者」角色的情境速寫,你可以感覺到令人窒息的緊繃氣氛。就讓我切下這時間片段,作為牛肉乾真空包裝袋上的缺角,說明我嘗試建構人類學風格社會工作模式的過程。

我是誰?她是誰?我們做些什麼事?

我是張智凱,暨南大學人類學研究所畢業,任職於南投埔里愚人之友慈善事業基金會,「⻑照家庭託顧」[1]業務主責社工。她是陳福枝,南豐家庭托顧站(後簡稱南豐家托)負責人,第一線工作者。我身處第二線,負責核銷作業、個案紀錄、經費申請、縣府公文往來等行政業務,福枝身處第一線,負責營運南豐家托,提供部落⻑輩妥善的站顧服務。

依照行政架構,我的身份是「督導」,須發揮「督促」與「指導」的功能,簡單來說,就是確保所有事情都在合乎政府規定前提下運行無礙的直屬⻑官角色。福枝姐是家托站營運者,需要在我的督導下營運南豐家托。

在那一個炎熱又潮濕的下午,我第一次獨自到訪南豐,當時有3位⻑輩坐在椅子上向我點頭致意。福枝姐介紹道:「這位是我們的督導,是老闆。」。短時間之內,⻑輩的表情出現三次轉變,從疑惑、理解、到客氣但保持距離的點頭招呼。這就是我與福枝姐以及南豐家托的關係起始,不怎麼人類學,不是嗎?

展開觀察

很快地,我意識到既有管理系統與自己「督導」的身份所帶來的限制。首先,我檢視當前的「督導」系統��,描繪出此系統的基本樣貌。如果將整個家托運作系統類比為拼圖,那麼社工員就是實際拿起一片片拼圖的人,而家托員就是拼圖。當拼圖的形狀完全契合拼圖者所需,則一切正常,沒有問題,皆大歡喜。然而一旦拼圖的形狀與拼圖者所需不符,拼圖面對「不符期待」處境時,為了維持系統運作順暢,拼圖通常會開啟自我保護機制,「暫時」改變形狀,以符合拼圖者之期待。

於是我披上色彩斑斕的人類學披風。I see, I feel, I involved, and Iread.

撰寫碩士論文的過程中,我發現每個人都渴望在工作過程中證明自己,追尋自己認同的價值。我嘗試調整既有的「督導」系統,將我的身份從「督導者」轉化為「育苗者」。

從「拼圖者」到「育苗者」

這一切都來自於一通僅15分鐘的關心電話。我與福枝姐達成協議,合辦「南豐家托部落巡禮大合照」活動(後簡稱合照活動),為南豐家托⻑輩留下美好的影像回憶。我走進家托,踏入部落,實際投入家托站的運作系統,我發現自己在家托站被看待的方式開始產生變化。此前,我的身份像是一個定時查訪的「⻑官」,來到家托站的目的是「檢查」。對⻑輩而言,我就是一個「走走看看隨即離開」的⻑官而已,船過水無痕。但透過這次的活動,我在家托站獲得一個自己的位置、一個稱號,並發揮特定功能,一個活生生存在於福枝姐與個案生活系統中的「人」而非職位。從那之後,家托站⻑輩們開始以「La’qai」[2]稱呼我。

合照活動使我與福枝姐的合作關係進入另一種層次。開始具體了解並認識福枝姐與每一位⻑輩的背景故事,開始知道這些人的生命脈絡與價值觀,並藉此理解原先彼此溝通時難��以相互理解的節點。

逐漸的,我開始能真真正看見每一片拼圖的真正模樣。原來每一片拼圖都各自是一欉不斷生⻑代謝且具有生命脈動的植苗,都有各自所需的養分以及最需要的濕度溫度要求。他們都有自己想要堅持的價值,也有自己需要被滿足的需求。

作為⻑照家托業務督導,我明白自己的身份不會是那一個在辦公桌前坐等消息回報並且做出指令的拼圖者。我知道我的工作是設法熟習每一株植苗的基本需求,了解其土壤狀態,先讓植苗茂盛生⻑,再來拿起設計圖與刀剪,讓整個苗圃呈現符合架構的旺盛樣貌。

南豐家托於部落⻑老教會前合影

合照活動結束後,⻑輩興起起舞

福枝姐(著⿊衣者)與⻑輩共舞

持續行動帶來契機萌生

合照活動像是一把利刃,讓我順著南豐家托站的紋理持續深入觀察整個家托的運作系統,並以滾雪球的態勢逐漸帶來一些連鎖效應。活動結束後,我籌劃了「照片頒贈典禮」,邀請與南豐家托友好的家屬與社區人士一同分享喜悅。也因為籌備期間多次溝通討論,雙方「平等合作」的互動模式得以持續強化。

我與福枝姐彼此間的默契與信任感持續累積,在其他生活與工作的面向也因此萌發出更多接觸契機。例如在後續「照片頒贈典禮」籌劃過程中,我受邀參與福枝姐的70大壽宴會,在宴會中與福枝姐重要的支持群體「賽德克活力舞團」同桌共享歡樂。此外,也因為我們之間的信任感持續累積,因而被邀請參與南豐家托的「家庭彌撒」活動。在那個肅穆的夜晚,我跳脫既定的工作架構視角,看見福枝姐作為天天主教徒的信仰姿態,同時觀察福枝姐如何透過自身人際網絡,將資源帶入南豐家托的實際運作過程。

照片頒贈典禮如期於2016年10月31日進行,與福枝姐感情深厚的舞團團⻑、團員,以及議員夫人,皆以南豐家托志工身份出席。此外,先前在南豐家托持續進行的人類學觀點圖文紀錄也產生連結作用,因此邀請到「眉有那麼老」、「眉溪報導」[3]、良顯堂社會福利基金會榮譽董事⻑等朋友共同參與典禮。

這是一場簡單溫馨的照片頒贈活動,然而後續的連結效應卻使人對南豐家托的未來充滿期待。舞團與議員夫人持續關注並支持南豐家托運作,「眉溪報導」此前也報導福枝姐與南豐家托的運作故事,「眉有這麼老」團隊並邀請南豐家托�參與更大規模的部落⻑輩團體活動,吳明賢董事⻑導入地檢署勞動服務資源。活動結束以後的這一餐飯,溫馨卻不簡單。

南豐家托家庭彌撒

福枝姐七十大壽壽宴

(由左⾄右依序為筆者、福枝姐、福枝姐⻑女)

照片頒贈典禮後合影

照片頒贈典禮

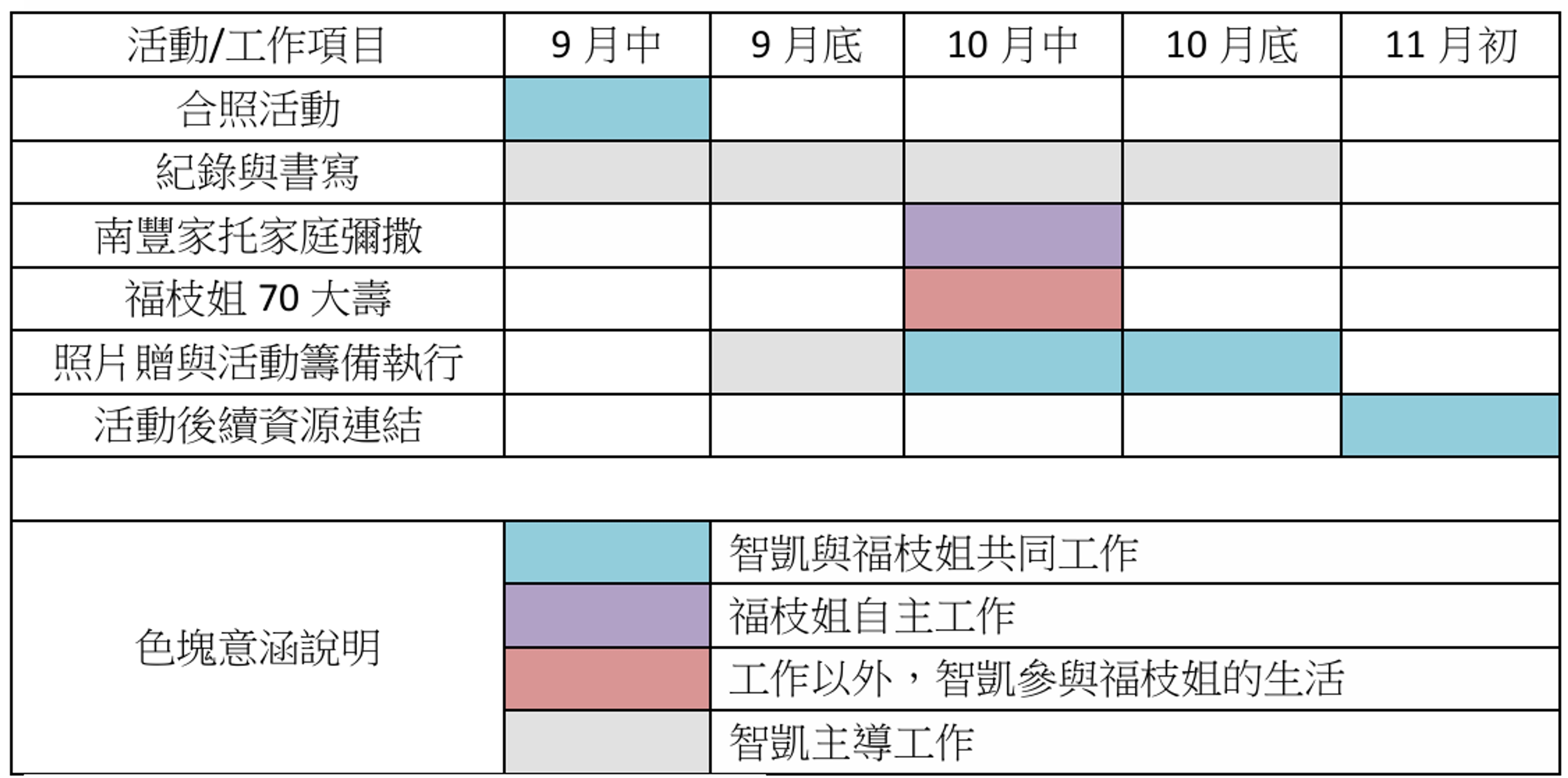

南豐家托105年9-11月活動/工作項⽬⽰意圖

南豐家托的人類學觀察

一位⻑輩神秘地看著我,一邊指著福枝姐向我說道:「她是我們的媽媽餒!」,我歪了歪頭表示不解,家托站⻑輩的年紀或與福枝姐相近,或比福枝姐年⻑,怎麼也想不透她這句話的實際意思。看著我苦惱的表情,這位溫和可愛的⻑輩這才心滿意足地表示:「因為她都會煮飯給我們吃啊。媽媽才會煮飯給孩子吃,我們每天吃她煮的飯,所以她是媽媽啊!」。

這段看來看似單純聊天談笑的話語,恰好完美烘托了南豐家托濃厚的「家庭」性格。就字面上看來,家庭托顧服務的「家庭」所指的是服務場域,提供服務的「場所」。然而家庭托顧的「家庭」二字其實另有不同意涵。

我們可以在南豐家托看見家庭成員概念被延伸使用的情形。福枝姐與接受服務的⻑輩們彼此間並非直系血親,但你仍能聽到媽媽、大哥、大姐、妹妹、孩子等稱謂,在南豐家托的人際系統中,每個人都擁有一個專屬的兄弟姊妹排行位置。當我被⻑輩賦予「La’qai」這個稱謂時,即代表自己被納入這套認同的系統。

不僅如此,我們也可以看見多種層次人際網絡相互交織與交換的情形。以福枝姐為例,作為一個家托站的營運者,福枝姐運用既有人際網絡系統,將資源引入南豐家托,如前述之舞團、議員夫人、天主教會等。然而,這樣的資源流動現象並非純粹的利益交換,而點綴了更多如「自我實踐」、「一起關心部落老人」、「一起做好事情」的這樣理想性色彩。

福枝姐就像南豐家托這棵大樹的根脈。根脈與土壤、蚯蚓、小蟲與各種微生物維持良好的互動關係,同時獲取養分,供給家托之樹所需。大樹的存在為週邊生物提供棲息庇蔭的機會,也自成一片風景。一天下午,我貪戀樹蔭,仰頭享受南風吹拂,說出自己看見的故事。

備註:

1. ⻑照家庭托顧。類似保母的⻑輩照顧方式,家庭托顧員將⻑輩接到自己家中照顧,具有濃厚的在地色彩。

2. 賽德克語,即「孩子」

3. 眉溪報導。暨大水沙連人文創新與社會實踐中心與眉溪部落合作辦理之在地報。請見:

http://kntongan.blogspot.tw/