穿透鏡頭的心與眼---觀景窗下的幸福時光

劉家銘

音樂及影像愛好者。因緣際會遇見人類學,開啟不同的視野與人生,真的走進田裡做田野,踏上奇妙的教學生涯,種下音樂與影像的希望種子,在人類學的沃土裡萌芽。

回想起自己的學習歷程,做了很多改變,很多決定,也有很多曲折。近來看到網路上李宗盛2016年最新短片《人生沒有白走的路,每一步都算數》[1],突然很有感觸,對於人生、人類學與攝影,卻是相通的歷程。

時光倒流2005那年,一位原本喜歡生物,想要念生物科技相關科系的小高中生,因化學老師的一句話:「念化學系出路比較廣,也比較好找工作;化學可以跳生科,但是生科不見得能跳化學,出��路也比較侷限。」改變心意,成為化學系下的一份子。這種感覺說不上是喜歡,只能說是不討厭,看著某些同學瘋狂的在宿舍磨製火藥並親手製作火箭,相較之下,我除了瞎起鬨,看著他完成誇張創舉,根本不可能有著和那位同學一樣的熱情。大學的日子,就在書本裡天花亂墜的算式與化學式中,尋找安然度過的航線(60分);在實驗室裡絢麗迷茫的化學藥劑中,避免觸發一飛衝天的機關(曾經看過實驗室爆炸);頂多在烈日下揮灑青春的汗水,只為了追著一顆球披星戴月(從早到晚的練球時光)。就在大學生涯即將邁入尾聲的同時,被這看似規律卻混亂的生活失去了人生的方向。

只是想完成我小小的夢想(Just dream a little dream of me)

從高中開始,常在網路上瀏覽那些拍得很漂亮的照片,提供給網友們作為電腦螢幕桌布使用,從那時起,心中許一個小小的願望:「總有一天,我一定要拍給自己一張桌布。」於是,開啟了我學習攝影的過程。對相機沒有概念,也沒做太多功課,只想要一台可以拍攝的器材,看著所剩無幾的壓歲錢,憑直覺買了一台Casio數位相機,參加學校攝影社,對影像的基本概念也從光圈快門構圖延伸到不同題材的拍攝,起初漫無目的亂拍,到慢慢理解攝影概念,直到某一天,一個秋高氣爽,風和日麗的下午,從霧社前往清境農場的路上,我看見了一個難以忘懷的景象,並且按下了快門。

隨著時間積累,自己喜歡的桌面照片也越來越多,但漸漸發現一件事情:我的影像裡大多沒有「人」的元素。⻑期關在實驗室的日子,竟然也封閉了我與人接觸的可能。有一次騎車在魚池鄉東光村拍照閒晃,撞見蝴蝶在乾枯的河道上聚集,心想為何蝴蝶會�出現在沒有水的地方?問了一位剛好路過的在地人,他說:「這條是地下河,水都在地底下流動,到橋那邊就會流出來了。」沒想到一次詢問在地人的過程,除了增添自己獨自在野外拍照的樂趣,理解當地的地理環境,也埋下日後學習人類學的種子。

第⼀張滿意的桌⾯照片

陸續拍出滿意的桌⾯照片

因「原」「暨」會

一個偶然之中,聽到「人類學」這三個字,飛進我的腦袋並產生好奇與疑惑?

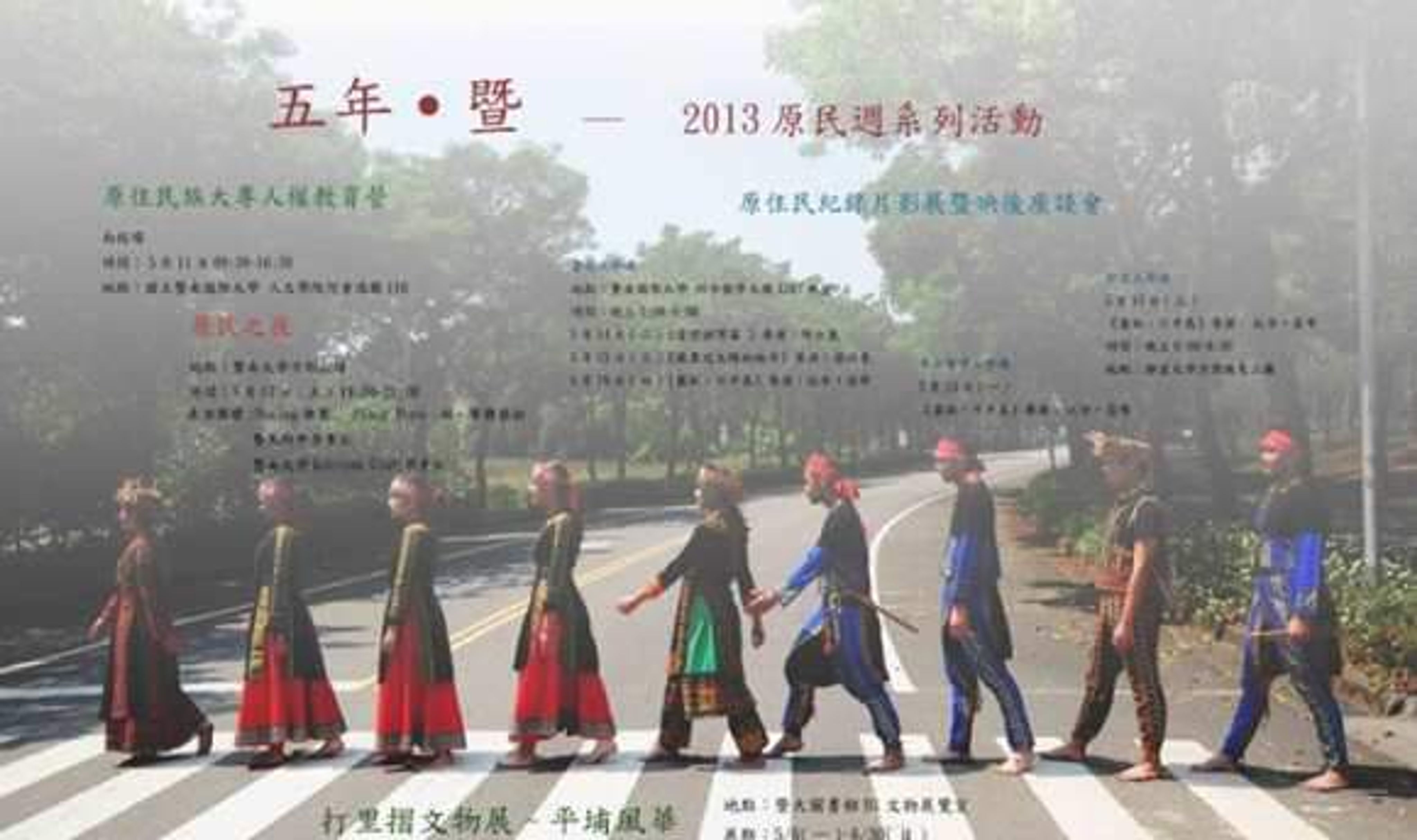

接著找尋一些關於人類學的學科背景,正巧當時邱韻芳老師開了一門文化人類學的通識課程,毫不猶豫的選修。後來順利考上人類所,並且成為邱老師的學徒。除了修課的關係,還有邱老師領軍的原青社開始在校園間活絡起來,讓我們更認識這群可愛的原住⺠弟弟妹妹們。2013年原青社年度重大盛會「原⺠周」找我拍攝宣傳海報照片,當年剛好是原⺠周舉辦第五年,便以排灣族的五年祭作為主題。說真的,當時沒有什麼特別的想法,和社⻑簡單溝通後,主要有幾個畫面。

拍攝的過程其實我很緊張,慢慢受到他們活潑的氣氛感染,也隨著他們打鬧的節奏,拍出一系列與自己以往不同照片。尤其到後面拍攝個人照的時候,每個人展現出身為自己,身為原住⺠的那種自信,那種美很難形容,也沒有刻意作任何安排,讓他們自由地揮灑,回想起當時,我只是緊跟著他們的情緒和現場氛圍流動,捕捉他們最有自信的那一刻。

還記得原⺠周晚會結束之後,邱老師邀請我們分享每個人的感想。我當時是這麼說的:

雖然是原青社請我來協助拍攝宣傳海報,可是我看見的,是他們每個人所展現出的那種生命力感動了我,才會有這一系列這麼棒的照片,這對我有很不一樣的啟發,開啟了很多新的面向,真的要好好謝謝你們,能夠讓我參與這樣的過程。

我也挑了一張宣傳照片參加學校「暨大無限好」的攝影比賽,有感而發寫了些關於我遇見他們這群可愛的原住⺠弟弟妹妹們,以及學習��人類學的心路歷程,作為投稿的說明。

⼀群仰望⼤⼭的原住⺠(想家的概念)

五年暨宣傳海報

每次⼀定要的手牽手

這才是他們本來的樣貌

原⺠周五年暨個人照,也作為FB活動倒數宣傳海報

參加「暨⼤無限好」攝影比賽投稿照片

主題:跨越

美麗的山城,坐落在台灣的地理中心,位於南投縣埔里鎮的國立暨南國際大學,鄰近仁愛鄉、信義鄉、魚池鄉、國姓鄉,居住著泰雅族、賽德克族、布農族、邵族、平埔族等原住民族群與客家人。大學時期原本就讀理工科系的我,藉由攝影,因緣際會認識了人類學,也進一步認識不同於我們漢人的多元族群與文化。

人類學源自探索他者,透過參與觀察接觸異文化,由經驗對方的生活世界而更加洞識自己的。探索、接觸或經驗,這些都需要「進入」,而「進入」就是一種跨界思考的能力,跨越了自我對於世界的認識與價值觀。人類學家依憑此共識談文化尊重與價值相對、談人類心靈的普同處、文化的多樣性與獨特性。人類學,既是人文學也是社會科學,談主觀也談客觀,談社會的全貌更談跨界思考,不再只是刻板印象中,考古發掘史前的人類行為與生活。

從都市橫跨到鄉下,再從鄉下跨越到部落,人與人的接觸便是最美麗的風景。在暨大的日子裡,因為原民中心與原民周活動,讓我們更容易接觸不同的族群文化,並藉由接觸理解多元文化的同時,反思自身的文化脈絡,更讓自己學會尊重他者的文化,用不同的觀點看待這個世界。

照片中,原住民同學們穿著族服橫跨都市現代化的馬路。族服代表著對於文化的認同,時代的變遷讓他們學會跨越馬路,走向現代化社會快速的步伐,但他們始終沒有忘記自己是誰,也沒有忘記他們可以在部落山林間來去自如;如同自己從理工科系跨越到人文學院一般,不但沒有忘記自己原本學習的領域,更因為人類學,開拓了自己的視野和不同族群文化的價值觀。

這些思考,觀點是我進入研究所後非常重要的收穫,影響了我按下快門瞬間的想法。讓影像不只是紀錄,也讓我更深入的理解事情的脈絡,透過鏡頭表達出來。

連結與自我的心與眼

從人類所畢業、當兵退伍之後,決定在埔里開設以影像與音樂為主的個人工作室。影像的工作上也開始接觸婚禮紀錄。紀錄對於人類學或影像愛好者來說,絕對不陌生;儀式更是人類學的拿手絕活,從進入儀式前的情形,到中介迷離的狀態,通過儀式後呈現嶄新的自己。然而,婚禮紀錄真的只有這樣嗎?

沒有結過婚的我,開始認識台灣人婚禮習俗與流程:漢人的習俗基本結構不外乎新娘奉茶(大多是訂婚才有,結婚偶爾也會有)、跪別父母、丟扇子、潑水、到男方家過火爐踩瓦片、進洞房掀頭紗吃湯圓、拜男方祖先,前往宴客場地新人⻄式進場、舉杯敬酒鞠躬感謝、二次進場發小禮物、伴郎伴娘抽捧花或花椰菜、逐桌敬酒、送客答謝;原住⺠或教會婚禮大多在教堂舉行結婚禮拜,婚宴的部分流程雷同,端看新人喜歡熱鬧或是平�靜的場合,決定婚禮表演活動的多寡。原住⺠婚禮通常比較熱鬧,賓客甚至跟著台上的表演者一起載歌載舞。

有意思的是,每次結婚儀式總會有些不一樣的地方,新娘在閨房裡踢水盆;女方家沒有潑水送女兒;女方在婚宴送客後才向男方⻑輩親戚奉茶;甚至遇過新郎在婚禮前一周茹素(又不是建醮大拜拜)等等。結婚儀式因每個家庭認知、價值觀念,或是老一輩所認為的傳統,多少有些不同,這也是婚禮最難掌握的部份。剛開始不太熟悉流程或是這些儀式的些微變化,我會問新人在婚禮流程中有沒有特別需要注意,或是特別重要的部分想要記錄下來。通常他們的回答都是:沒有。當天婚禮卻常常出乎我所預料,這時我才被喚醒人類學的訓練:這是他們的日常生活,視為理所當然,卻對旁人來說卻是完全不同的經驗。在婚禮濃郁且強大感染力的氛圍中,我總覺得自己是他者,而不是身為人類學者的我要進入所謂「他者」(每個家庭)的世界。

身為影像紀錄者,希望完整記錄儀式的過程,常常在「不介入」、「不干擾」與「拍攝」之間掙扎,即便將自身存在感降到最低,以維持儀式完整性,但拍攝本身基本上還是干擾的行為。然而,這樣的「不介入」、「不干擾」卻讓我很容易忽略人與人之間的互動。人要能在鏡頭前表現自然,拍攝者必須要和被拍攝者互動才有可能,除非是模特兒或是喜歡被拍照的人,否則面對大砲般的攝影機,很難不退避三舍。心想既然當個隱形人不成,那不如就加入他們,不過進行「參與」之前,要先「觀察」。認識雙方的家庭背景,從他們的言談之中了解對於今天婚禮的態度;親友們和新人的關係如何?發掘主婚人以外的關鍵人物;與新人確認婚禮流程,找出跟自己所知標準流程的差異。通常男方或女方其中一邊和我接洽婚禮紀錄的事宜,找到另一半的姓名後,並開始「參與」他們的婚禮。

有些婚禮紀錄是朋友結婚的場合,某個層面上就像參加婚禮一樣,只是多了個「拍照」的角色,但是轉移這樣的經驗並不容易。說實在的,要在工作中保持一派輕鬆的模樣,是非常艱鉅的任務,婚禮紀錄的細節何其多,任何一個時刻都不能重來,叫我放輕鬆談何容易?但是不放鬆,保持影像紀錄者(高傲的)姿態,根本不可能與現場的親友賓客有任何互動,更別說「參與」他們的婚禮。於是我開始練習一件事,拍攝前或是拍攝的空檔,和新人以及主婚人聊聊天,遇到某些聊得來的親友,便能很快建立關係。可能是自己年紀比較小,叔叔阿姨輩經常問我結婚了沒?聽到我沒結婚,都急著要幫我找對象,彷彿是他們家的小孩一樣,拍攝過程中除了常對我說:「辛苦了」,甚至熱情的親戚會在宴客時邀請我到他們桌的空位吃飯,像這樣如同自家小孩的角色,便是我參與他們婚禮的途徑,拍攝起來就像是朋友般自在,新人與親友面對鏡頭也比較自然不畏縮退卻。建立起人與人之間的連結,便能順著進入每個家庭的脈絡,透過鏡頭捕捉儀式的動人時刻。

「參與觀察」不只是在人類學的研究方法上,也可以用在面對不同的環境情況下,跨越進入其他領域的方式。發覺與攝影概念相通,攝影本身重視觀察,要從平凡中的景物中,運用鏡頭與不同的視角,看見心中不平凡的世界。參與讓我們更容易進入情境,透過紀錄影像的動作,這些照片或影片呈現了我們對於人事物的感受與脈絡的觀察;另一方面,相較於其他業者每年上百場的婚禮紀錄,容易陷入儀式同質性的疲乏感,經由發掘每個家庭儀式的不同之處,與人互動建立關係的模式,反而讓自己保持「他者」的新鮮感。

受到花童們左右逢源的新郎

充滿欣喜等待⾞隊到來的爸爸

新郎與好友聊聊結婚趣事

男方家⻑婉謝鄰居的紅包

知心好友的真心祝福

新娘進場時與爸爸的擁抱

鏡頭之後

在學習攝影的過程中,常聽到很多攝影前輩說:「攝影是減法。」透過觀景窗下看到的世界,像是遮掩了那些不必要的、不需要的、不想要的一切,留下的只是那些純淨、美好的畫面。彷彿鏡頭外的世界不存在,而我也只在乎那些我所在乎的時候。用自己的眼睛看世界,似乎是再自然不過的事情,然而那些被自己忽略、被鏡頭撇除在外的真實呢?

觀景窗並不侷限人的視野,只有人的思想才會;能看見什麼?不能看見什麼?取決於當下的感受、經驗與觀點。情緒與身體狀態也同時影響自己對影像的判斷,如同出田野的感受。隨時處於這種既熟悉又陌生的情境,但每個階段的經驗都是相通的,每張照片都與過去的自己相連,經由這些照片累積成為今天的我。

攝影,對我而言,從美的追求,到意識自我對自己與他人的理解,透過鏡頭表達出不同的關係。人類學的觀點就像是一片濾鏡,不同學科與思想角度的濾鏡呈現了我們眼前的世界;視線所及的人事物,早在我們既定的觀點與思想脈絡之中過濾出來;透過鏡頭,也穿透自�己主觀的心與觀察的眼,看見與眾不同的「視界」。

備註:

1. 《人生沒有白走的路,每一步都算數》影片連結