老饕人類學家

吳燕和|中研院民族所兼任研究員

從我參加人類學的工作,至今已經虛度五十個年頭,最近十多年來專注飲食方面的研究,特別是「中菜」在全球的興衰。我在九○年代主持過兩個大規模集體研究計畫:在香港召集中大與港大的人類系與社會系師生,探討香港人如何從飲食去建構或訴說港人的文化和政治認同(主題為「Cookinig Up Hong Kong Identity」),獲得港府百餘萬港幣的研究經費。香港明報月刊出過專號(2000年5月),介紹我們的研究成果,標題為「香港飲食文化大觀」。從此我們師生不斷被邀上電視,我自己也因研究最能代表香港的「茶餐廳」,搏得一個外號,是香港頗有名氣的「茶餐廳教授」(參見廣西民族學報2001年第四期)。另一個計畫是研究「臺菜與臺灣歷史」,得到蔣經國國際交流基金會的資助,成果之一是在中華飲食文化基金會建立第一套「臺灣飲食和臺菜」的資料庫。

作為一個人類學長者,總給人較為嚴肅的印象,而少展現輕鬆的一面。今天我只想談談我為什麼鑽進飲食人類學,為什麼近年研究餐館美食,去年還在清大人類學研究所開了一門「美食人類學」的課,帶領同學吃吃喝喝。我想介紹我自己以及大家熟知的師長和同學,怎麼好吃、貪吃、懂得吃,報告一些鮮為人知的老饕人類學家典故。藉此說明我如何因緣際會走進美食人類學的世界。

人類學家生活裡的一大特色,是經常出席國內外會議。算算這輩子從研究生時代開始,至少出席過全世界一百五十個國際會議,開會是會見新朋舊友的最佳場所。記得十多年前在美國人類學年會上,首次和飲食人類學大師Sidney Mintz教授見面,我問他怎麼會鑽進「食物與飲料人類學」的研究領域。他笑著說,他家是開餐館的,從小在小餐館裡打雜。他少壯之年食量驚人,反正吃飯也不要錢。等到他十八歲生日,父親把他叫來,嚴肅的說了一席話:

我們家都被你吃窮了,好不容易等到你十八歲成年,現在可以合法地把你趕出家門,以免你把我的小餐館吃垮。從今天起,你就自己出去混吧!

Mintz教授說:「就這樣,我離家到外地去上大學。因為從小整天跟食物分不開,我選擇就讀農學院。後來一位教授發現我喜歡研究飲食,推薦我去選人類學課程,而跟那位教食物生產的人類學家一拍即合,之後進研究所做了他的學徒。這就是我研究飲食的緣起。」

我十分欣賞Mintz教授的風趣,在香港中文大學任教時,就邀請他來客座,跟我合開了「食物人類學」這門課,開亞洲人類學界之先河。之後Mintz教授也經常來港參加我們主辦的國際飲食人類學研討會,並義務指導後輩師生的研究。我猜他喜歡去香港的一大主因,乃因他是位懂得美食的老饕,他和他的華人妻子(老上海人)在香港如魚得水,享盡口福。

談到出席國際會議,有時碰到素未謀面的人類學家,互相寒暄之下,居然有人問我:「你是那位寫了篇『臺北麥當勞』的,還是寫了本『巴布亞新幾內亞華人』的David Wu?」我回答說,都是我,幸會!幸會!(現在新幾內亞被臺灣政府譯稱為紐幾內亞,害得年輕朋友恐怕不知我在說什麼。)接著就會問我研究麥當勞漢堡的緣起,是不是在美國吃太多了,而引起研究動機?

我回答正好相反。在美國住了三、四十年,極少光顧麥當勞,平均一年不到一次,原因種種,如果仔細看看我那篇文章的主題:「臺北的麥當勞:漢堡、檳榔、與國家認同」,就會發現我們利用特別飲食之發展去觀察臺灣社會與政治文化的演變。我跟我的田野夥伴為了田野調查,不得不「下放」屈就,回臺北天天吃漢堡。

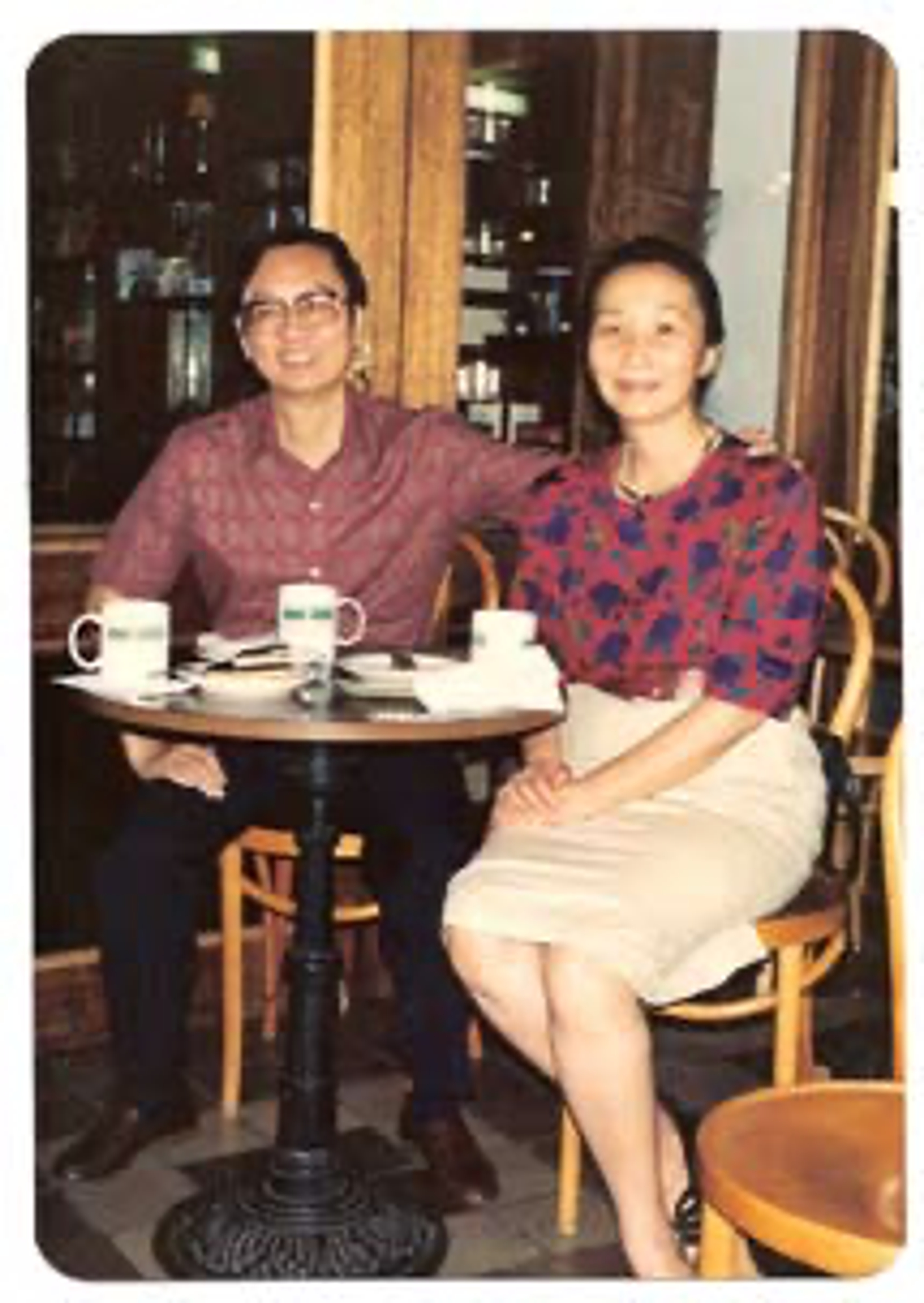

我在美國極少吃漢堡、肯德基炸雞、披薩薄餅之類的不健康速食。最主要的原因跟我的田野夥伴王維蘭有關(她是臺大人類系第十三屆畢業)。她也就是我逢人介紹所說的「阮e咱某郎」�。除了四十年總是一起跑遍世界田野之外,她是品味極高的美食家與料理大廚(並且是我家衛生部長),從我倆當研究生時代開始,每晚吃飯都有熱騰騰的二菜一湯中菜,而不必去外面胡亂用速食塞飽肚皮。維蘭在出國之前,從來沒進過廚房,從小有老母和傭人照顧。她家飲食中西合璧,節慶生日經常在當時臺北少有的西餐館宴客。而我岳父母每天下午必到武昌街的明星咖啡館報到,飲咖啡、吃俄國糕點(我岳父會說俄語和日語,又愛吃撒西米)。我到臺北工作和上大學之前,不知咖啡是何滋味,後來維蘭帶我去明星才學會喝咖啡。維蘭從小吃過各種中西美食,在美國為了貪嘴而自己看食譜再創造中菜,我就飽享口福而不知福。兩年前她癌症病逝之後,許多老友見面,總是跟我提起在我家吃過的哪道、哪道菜,不忘其中美味。

我愛好研究美食的遠因,或許也是因為家境特殊,而從小訓練了敏銳的嗅覺和味覺。母親家是從福建到北京的清朝末代大臣,我從小除了奶媽,還有家廚伺候,每天做我愛吃的飯菜。回到臺灣鄉下老家,則又享受祖母的臺菜美食和四季糕點小吃。祖母不識字,出身草屯農家,卻是我心目中的超級料理大師和糕餅達人。她用來蒸糕點的大石磨、花草木製模型、大灶,今日成為博物館級的文化財。

其實,我更要感謝的是幾位人類學老師們給我的美食訓練,在此我只提出三位特別親近的老師:凌純聲、李亦園、陳奇祿,都是老饕人類學家,也是我從學生時代受其照顧、到家吃飯和出外大吃的恩師們。

凌純聲是位古典老饕,他家飯菜最講究,為了好吃,把美��女大小姐出身的凌師母訓練成江蘇菜大師,這是凌師親口告訴我的。由於我做了凌先生五年的田野跟班和臺大助手,他偶而高興跟我聊天,會講起鮮為人知的吃飯故事。凌師來臺之前在南京政府做過邊政司長之類的中央大官,他說當時官員去酒家吃飯一定會「下條子」,(怕我不懂解釋說)叫酒女陪酒唱歌助興,這樣美食才更美味。

李亦園先生隻身來臺上大學,讀臺大考古人類學系時,逢年過節必身兼大廚,在特二教室(現今臺大文學院左側最後一間)跟同學們聚餐。我除了大學時經常跟著吃白飯之外,大二、大三跟李先生到南澳調查,享受了李師下廚燒菜的口福。李師的紅燒豬腳,至今難忘,絕對比當今許多餐館高明。李先生給我最好的訓練,是我在中研院民族所當助理員的頭兩年,李先生發動,跟文崇一等幾位所中前輩,成立了一個「饕饕會」。他們命我管帳,每人依薪資比例出份,每月出去臺北,到有名小館大吃一頓。在我上大學之前,因家境變得極為窮困,在臺中中學五年,從未到餐館吃過飯;而民族所的饕饕會不但訓練我品嚐當時流行的江浙菜、湖南菜、四川菜等,並且學會中餐館文化和叫菜規矩。等我後來在美國教書以後,每次回臺都享受李先生的宴請,帶我們去吃臺北最精緻的中、西、日本大餐。李先生絕對是老饕人類學家中的老饕。

陳奇祿先生從小家境富裕而懂吃懂喝。他年輕時隨家在汕頭、廈門、上海、東京等地居住和上學。1973年我和維蘭第二次在新布列顛島做田野時,陳師赴澳大利亞開會,回程特地轉道幾千里來看望我們。我們請陳師到當地一家過去只准白種人去的旅館吃法國菜。事後陳師念念不�忘,每次我們返臺都再提起。他吃過的法國名菜「橘汁燴鴨」中,最好的一次,居然是我們在新幾內亞小島上請他的那頓。過去每次回臺去拜望陳先生,都享受美食招待,包括當時新興的極品粵菜,讓我有機會表現我和陳師的兩個特別共同語言──廣東話和日語。

人類學者的生活有無限樂趣,在飲食方面,過去誤解我們的外人,經常愛問在田野裡吃過什麼最原始最噁心的食物。我個人雖然受「土人」招待,吃過大老鼠、鴨仔蛋、黃猴肉、狗肉、烤蜥蜴、金錢龜、駝峰和駝蹄,但在此我希望強調那並非人類學者的日常生活,臺灣人類學界多得是享受美食的老饕。我們在美國為了貪嘴和田野工作,光臨過許多全美頂級的好餐館,我還跟好幾位明星大廚握手稱兄道弟,只要報出美食人類學家的字號,就會受到料理達人的尊敬。去年回臺至今,又結識了臺北義大利老闆師傅、跟新竹頂級日本餐館的臺灣師傅交了朋友。我重新發現臺灣是美食天堂,更是人類學家將來最大的田野。最近十年來美國研究餐館、美食、料理的人類學者愈來愈多,為了研究而博士生兼大廚或侍者的也愈來愈多。我建議初入門的同學不必忙著學做老饕,只要多去臺北車站、公館捷運站、水源路、大街小巷的便當店走走,保證將來寫出轟動媒體的碩士、博士論文。(作者為中研院民族所兼任研究員)

吳燕和與王維蘭在加州參加品酒會,攝於2005年末。(吳燕和提供)

吳燕和與王維蘭相偕旅行世界並享受美食,攝於王維蘭所鍾愛之日本餐館。(吳燕和提供)

中研院民族所饕饕會眾位「老饕人類學家」們再次聚首。前排左起:吳燕和弟妹、徐正光妻子、李亦園、李亦園妻、吳燕和、陳中民妻子。後排左起:陳祥水、徐正光、莊英章妻子、莊英章、陳中民、許木柱、許木柱妻子、吳燕和弟弟。吳燕和提供,攝於2007年11月。