原來,我們一樣「幸福」

不丹ISE國際民族生物學年會之浮光掠影

謝博剛 | 國立臺灣大學人類學系 博士生

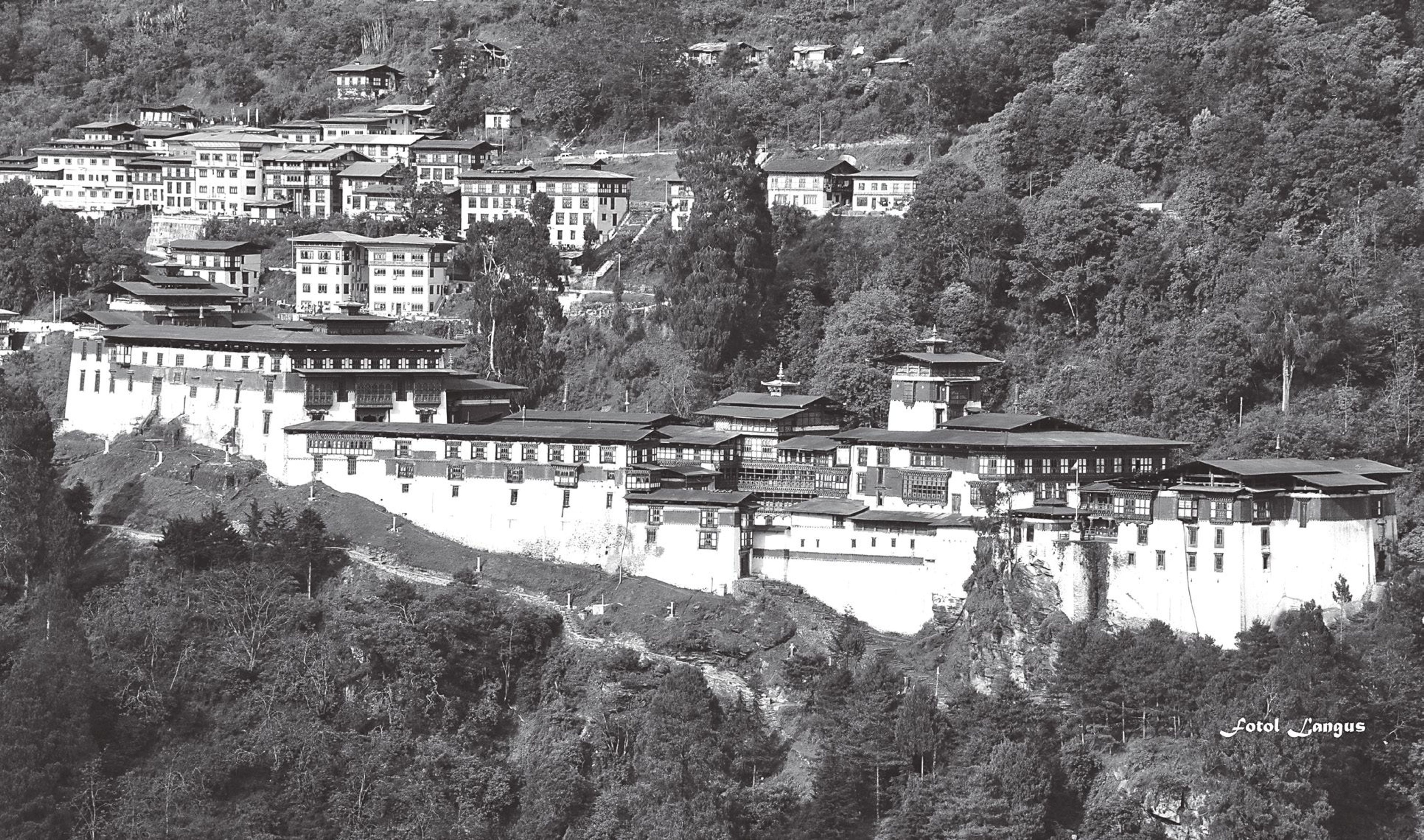

圖Trongsa Dzong

人類學研究的特色在於長期的田野工作,藉由「貼近」與「比較」的視野拼湊出人類文化的梗概。出於這樣的關懷,對一位人類學學徒而言,「出國開會」這件事,往往藏著「開會」以外的興趣,即便無法進行長期而深入的田野觀察,至少寄託於「銳化」過後的視野,撈捕些後台真實性的蛛絲馬跡。2014年第14 屆國際民族生物學年會的開會地點,可是被形容為「全世界最幸福國家」的不丹王國。人類學家豈有不好奇的道理?

應這趟旅行而把相關通俗讀本轉了個大圈。這些旅行紀錄與隨筆共同建構與推廣了「幸福國度」的修辭一不以GDP作為國家發展標的,而以神話般的「幸福指數」與「最後的香格里拉」之姿揚名於國際。這些遊記多半看不到該國存在多年的內部矛盾及尼泊爾難民問題。若再將國際地緣政治的架構放進來,面對中印兩大強權與尼泊爾毛派社會主義思想而來的不丹共產黨人挑戰。或如東森新聞雲在2013年所引述法新社的報導,以聳動的標題「鬼年輕人有手機沒工作“幸福國”不丹神話破滅[1]」,寫出了不丹青年所面臨貧窮 、失業與酗酒等社會問題,「幸福」似乎猶如遊走於鋼索般的危危顫顫。一個側身穿越了白雲,帕羅國際機場跑道已出現在峽谷與梯田間,一切還得等飛機降落後再說。

Phobjikha Valley

ISE及國際民族生物學年會

順著「人類學家開會去」的專欄主題,得先回到海外國際會議這檔事上。這是筆者首次的海外發表經驗,保守又膽小的我,還真沒想過能夠這樣走一遭,信心來自於眾師長親友的指導與鼓勵才得完成如此��「壯舉」。本會開放的發表形式更讓我一步步放下戒心而走向講台。國際民族生物學學會(The International Society of Ethnobiology, ISE),長期致力於人與環境間友善關係的學習與推廣。1950年代末生態人類學引領了人文學與自然科學的跨界對話,歷經80年代環保主義運動,非西方傳統在地知識受到重視,產生「民族生物學」這樣以人為本、強調友善環境倫理、 尊重文化多樣性並積極入世的行動學科。

ISE秉持著上述精神成立於1988年,迄今有超過70國以上的成員投入,包含生態學/人類學/應用倫理學家、法律實務工作者、在地草根組織與政策制定專家,是國際間舉足輕重的研究中心與非政府組織。 透過環境教育的普及訓練與出版發行、跨洲際分會的在地實踐與每兩年一度於世界各地舉辦的大會,學會作為平台積極促成國際間草根組織者之間的交流,而非侷限於學術象牙塔爾爾。協會核心關懷有三: 全球性生物文化多樣性聯盟平台、研究實踐倫理計畫與Darrell Posey Fellowship獎學金。第一點是協會成立之初便長期投入的跨領域學科的合作平台;第二點則企圖建立更完善進步的行動參與研究倫理;第三點則透過獎學金的支持,培力草根組織或個人深入探討相關議題,其最重要的企圖是連結前兩項核心,強化原住民族對於傳統領域自然資源的永續經營管理的權利論述與實踐。

本次大會包含以下主題:良好的生活環境品質、物質/非物質文化資產與生計;保護區、生態旅遊和社群參與; 跨世代學習/知識傳承;民族生態學與生態系統功能的擴展及對話;國家政策影響 (以社區為基礎的自然資源管理、性別、 參與、公民自然等議題);山地社群民�族生態學;道德與精神生態學。本會相當鼓勵全球原住民參與,除正式學術會議發表外,也肯定多元的發表形式,無論是說故事、舞蹈、電影、詩歌朗誦以及海報論文都能被接受。大會相當重視與在地社群的互動與合作,在這次的會議前,便有來自於世界各地的原住民代表針對氣候變遷與高山敏感地帶的人民社會福祉召開會前會,並發表相關的宣言。

不丹是喜馬拉雅山區森林資源相當豐富的綠帶,多數人民仍以柴薪為日常使用;該國立法規定森林覆蓋率永遠不得低於六成,事實上,該國森林覆蓋率高過於七成。

2013年準備博士班入學考的同時,我與幾位政大民族學研究所的朋友們便組織了本次發表團隊。我們把台灣原住民族的社會經濟變遷做為主軸,並以食物、生產地景作為切入點,探討傳統文化、環境知識與外來政治經濟脈絡間複雜的關係,材料則來自於各自的部落生命經驗或田野調查一環繞於北臺灣尖石地區的泰雅人與南臺灣的布農部落。很幸�運的,這樣有展演、有學術報告以及紀錄片播放的小組為大會所接受,安排在原住民論壇中,而有了如此的會議參與經驗(會議行程參見表一)。

由於此行會議地點特殊且航班運量有限,加之大會規定須於5月30日前抵達不丹帕羅國際機場。鑒此,筆者選擇自5月29 日出發前往轉機站曼谷,棲身於曼谷機場內舒適的「沙發旅館」等候翌日清晨的飛行。5月30至31日為準備日,抵達當日先辦理不丹旅行所需要的通行證後,入住大會安排的住宿點以適應冷冽清爽但缺氧的高海拔氣候,隔日清晨5點出發前往200公里外的會議地點Bumthang。由於路況多屬顛簸之山路,且海拔落差大,小組於31日晚間9點方抵達目的地。是的,我們整整花了將近三日才抵達開會地點。

大會正式開幕日與會人士須經過安全檢查才得進入Ugyen Wangchuck Stadium廣場。由不丹公主擔任開幕致詞,宣示高山敏感地區社會福祉、文化傳統與生物多樣性的重要性;開幕式另一重點在於「不丹宣言:氣候變遷與高山原住民族」的正式發表。正式會議前,包括台灣在內的各國原住民族代表先行舉行會前討論,共同商討氣候變遷下高山社群如何維護傳統生態知識並落實生態文化永續發展,也強調如何以傳統知識面對自然環境的劇變和外來資本主義/跨國企業對於文化/環境敏感地區的衝擊。我們的團隊為台灣原住民學生代表團,在開幕式中穿著各自傳統服飾正式出席,獲得與會者一致好評,也吸引國際友人前來交流、拍照,甚至登上不丹當地新聞版面。

6月2至5日是正式會議,其中2日上午為大會共同場次,進行ISE內部會議, 說明2012年至2014年間學會的會務推展與工作項目報告。自當日下午開始,大會共分為五個場地舉辦,每一日則區分為四個場次進行。正式會議分為:工作會報內部會議、口頭學術論文發表、原住民論壇(Sung)與海報論文發表。本團隊在4日下午13:00-14:30於原住民論壇(Sung)進行團體發表;同時,筆者亦參與5日15:00-16:30的海報論文發表。在團體與個人發表外,基於個人的研究興趣也參與了大洋洲(Resilience in Island Systems: Concepting Land and Sea as a Continuity) 泰國(Ethnobotany of Hill-tribe People in Northern Thailand)、納米比亞/哥倫比亞(Stories, Myth and Language)、台灣 (Water Management Under Climate Change: A Case from Taiwan Indigenous People's Perspective)等相關場次的討論。

6月6至7日除開學會理事改選的內部行政會議外,大會安排了大型的文化交流與工藝展售市集,由Bumthang周邊工藝師現場示範羊毛紡織、傳統針織、唐卡、木工、金工與飲食相關文化活動;本考察團也向大會申請攤位,擺設了由台灣原住民藝術家設計製作的文創商品向外推廣。

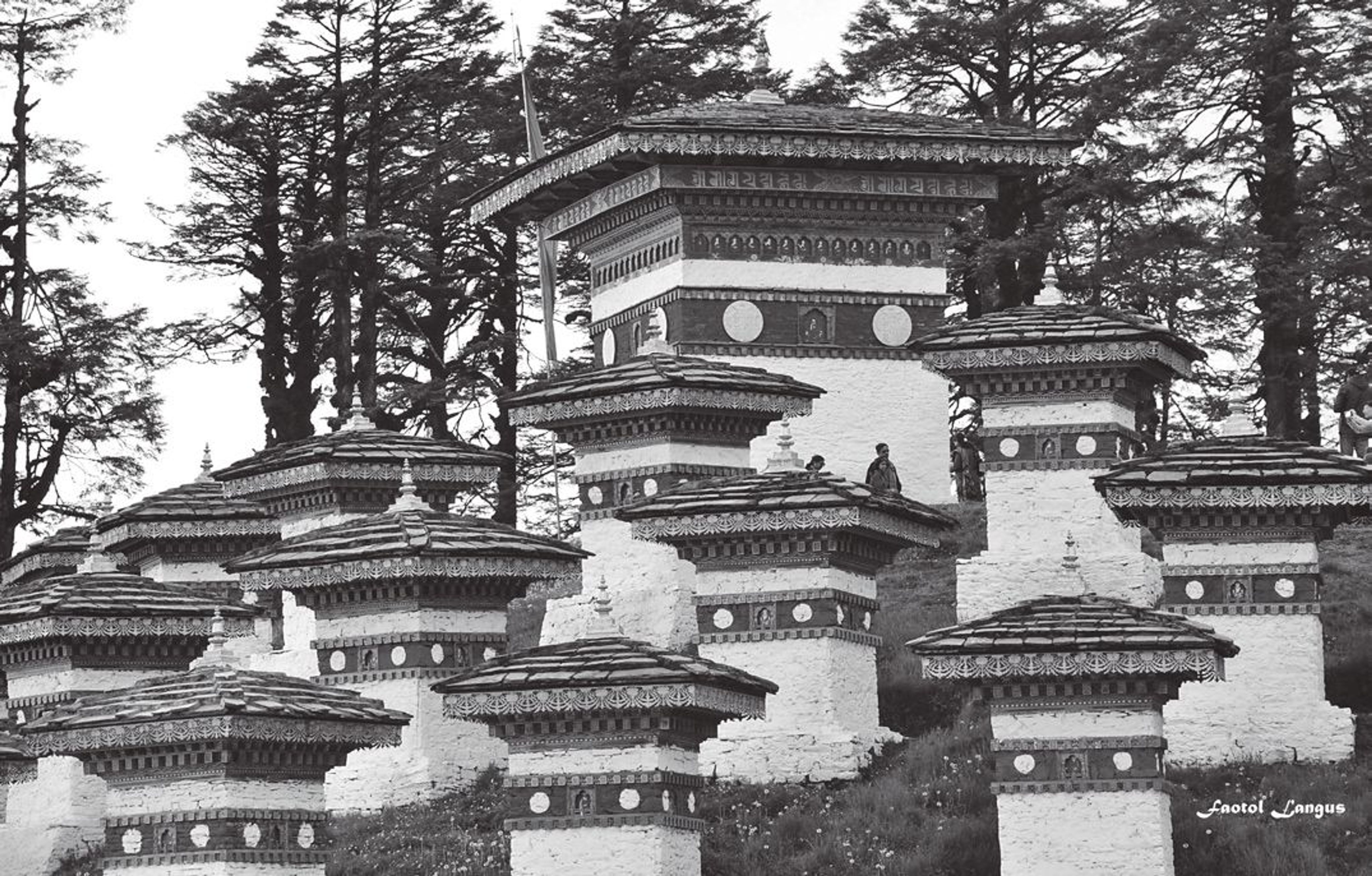

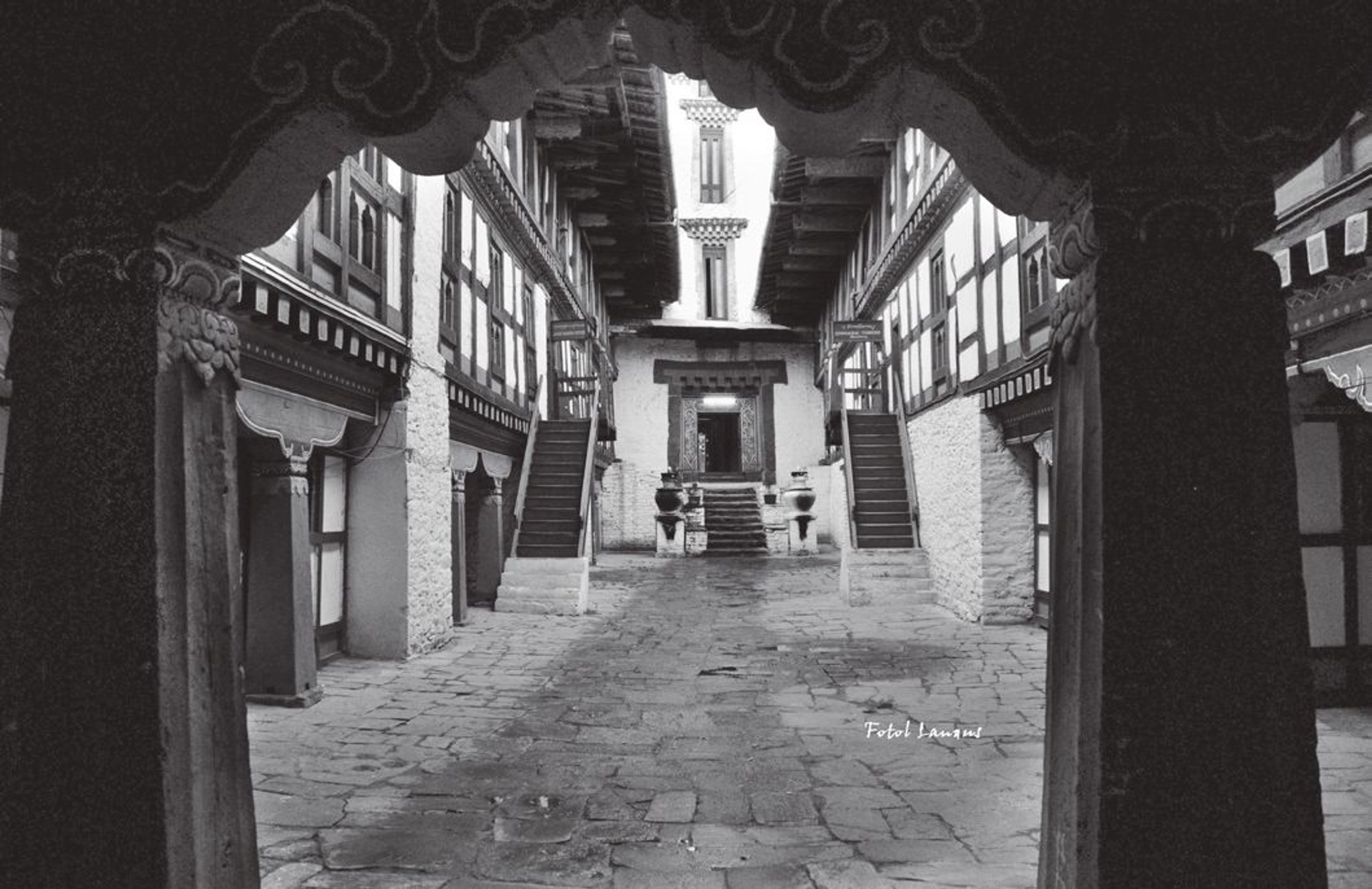

8至13日則參與大會所安排的考察參訪行程,筆者所選擇Thimphu周邊區域四日的行程,包括生態保育(黑頸鶴棲地、生態廊道)與物質文化遺產經營管理(古蹟、文化中心)兩大考察重點。7日閉幕式後正式會議結束,需重新歷經顛簸的長途車,直至9 日才開始四日的行程。行程首先考察了連結不丹北部與中部國家公園間生態廊道的皇家植物園區;10日則參訪了古都Punakha 與Wangdue-Phodrang的精神信仰中心;11 至12日到達黑山國家公園的黑頸鶴保護區,也參觀了藏傳佛教寧瑪派的Gangtey Gompa修道院;13日返回Paro。這趟旅程複習了大學所學的��藏傳佛教歷史與宗教藝術,從松贊干布、蓮花生大士到竹巴噶舉夏宗法王,一趟會議找回了曾學習過的知識,非常的划算。

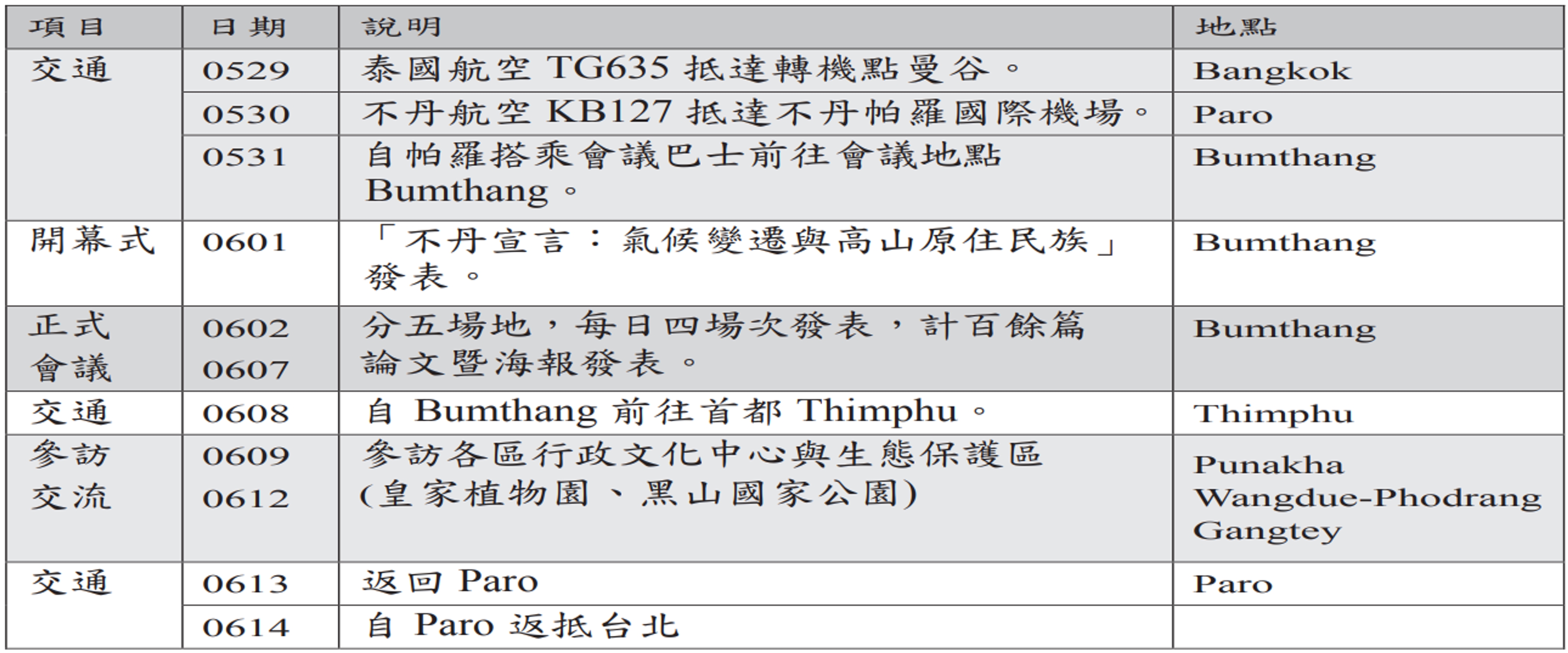

表一:會議行程表

Dochula Pass

脫胎自過去數百年間相對獨立自主的邦國領域,不丹各區的行政中心-宗堡(Dzong)結合了現代的行政管理與宗教事務。

會議間的浮光掠影

參與國際會議是研究生涯重要的訓練過程,從議題的設定、發表形式的選擇、 團隊的組成與分工、發表語文的寫作訓練、各類補助資訊的蒐集與企劃案撰寫、 自助旅行的安排、現場呈現的台風口條與臨場反應、心理壓力的調適、回國的成果報告與經費核銷。坦白說,在這一趟旅程前,我真的以為認真念書寫報告才是一切;其實,學術行政的各項業務才是海外會議的「藝術」精要之所在。學術品質固然為第一優先,順利無負擔的企劃與結案更是成功的關鍵。

會議過程中,除了汲取各國民族生物學者的專業經驗外,如何達到有效的溝通並獲得幾段真摯的友情更是參與者試圖達到的目標,來自於司馬庫斯的mama Lahuy 便是我非常敬佩學習的對象。論文中看到的Lahuy是位年輕嚴謹且富有使命感的泰雅人與研究者;但在這趟旅程中,富有冒險精神的他,總是能用誇張的肢體語言混合著中英文和泰雅語以及當地宗喀語的方式達到交流,無論是學術工作者或是不丹當地人,都能夠被他的誠意與不拘小節的氣質感染。有他在我們身旁,我才能以回到部落的親切態度,而不是以心事重重的學術菜鳥之姿漂流於會議之間。會議發表的壓力轉化為開放的展演與樂舞,佐以影像作品獲得聆聽者的掌聲。的確,在學術的嚴謹之外,發表人與研究者仍要回到作為人的基本素養,以貼近土地的方式作大家的朋友,是我在這一次會議中所累積的寶貴經驗。

旅途中並沒有忘記出國前所安配上的 「白平衡眼鏡」。從與當地人的交談中感覺到敏感的族群問題與地緣政治;從鎮上手工藝品店與雜貨店之間的競爭,隱隱的感受到逐漸生成的新形態社會貧富差距。 這樣的問題,他們仍然以佛教的果報業力作為意識型態的說帖,若以此角度而言, 他們仍然是幸福的。國家嚴格禁煙、禁酒令,與各種建築樣式、日常服飾儀軌的規定中,當地人往往得以「上有政策,下有對策」的方式「竭誠擁護中央政府」。 那樣的社會現象有些熟悉,有些可愛。資本主義尚未在此生根茁壯,來自於國外的消費品固然很好,沒有,也沒關係。政府花了相當多的力氣進行對外宣傳,「幸福指數」、「2020年達到全國有機農業生產」、「民主化選舉」......但在這樣的宣傳底下,一般老百姓大體還是按照舊有的生活方式呼吸著屬於高山的空氣,勤奮於 Paro的紅米水稻田、Bumthang的青稞地或 Gangtey的山牧季移草場間;或者日復一日的晃著轉經輪穿梭於地方信仰中心,外來觀光客的攝影鏡頭似乎與他們無關。但真的是無關嗎?參與會前會的成員曾透露, 國家公園內的原住民(monpa)其實無奈與憤怒於被作為樣版花瓶的角色。16天的浮光掠影似乎看不到什麼,在全國總動員的舞台下,戴著有色眼鏡的研究者雖然徒勞無功,在Aura高濃度酒精的朦朧間,卻也好像看到些什麼。會議歸來,已不見最幸福的他們,他們同我們一樣,在塵世的酸甜苦辣中呼吸著。其實,我們一樣「幸福」。

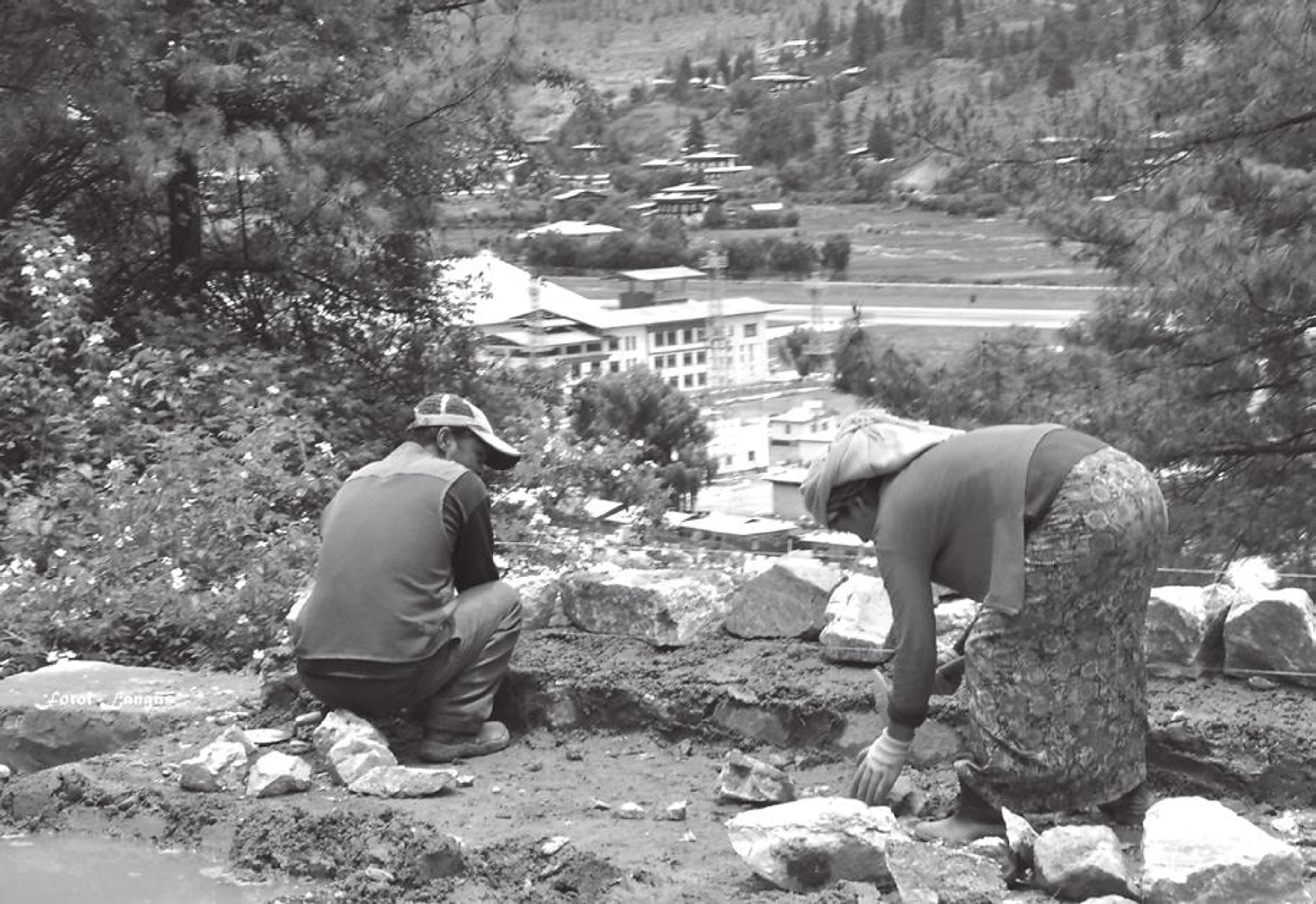

缺乏大型機具而得以人力築路。