當原住民「動」起來:原住民運動參與的趨勢和變遷

林文蘭|國立清華大學社會學研究所

一、運動成就優異的原住民

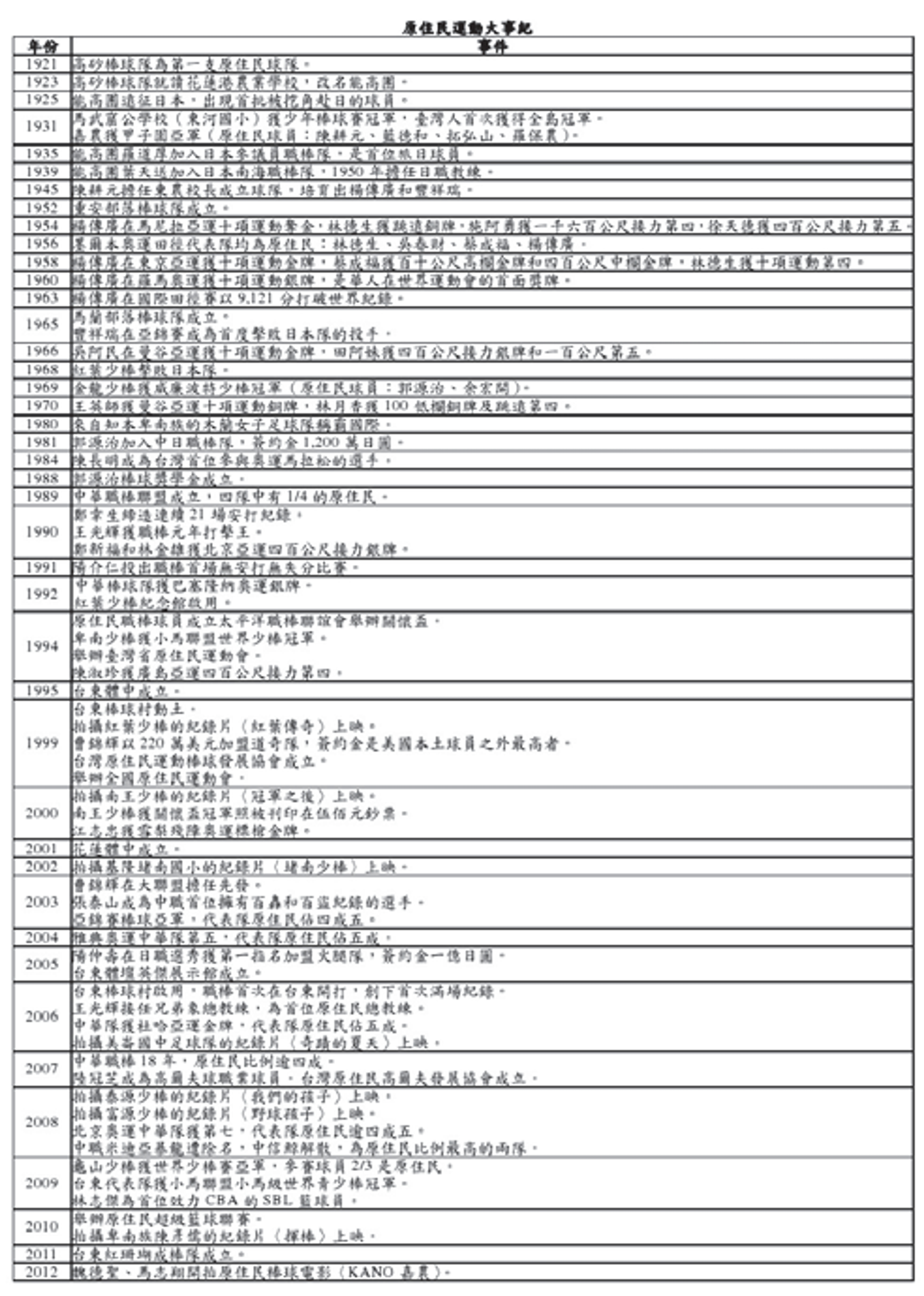

2012年對原住民是值得記錄的一年。18歲的布農族林子偉獲得美國職棒紅襪隊的簽約金205萬美金,以僅次曹錦輝220萬美金的第二高身價赴美逐夢,超越陳金鋒的68萬簽約金,創下野手赴美的新紀錄。翻閱臺灣運動史,百年來有無數的原住民運動員成就斐然,尤其展現在棒球和田徑項目。

近年來,原住民在不同運動項目嶄露頭角。以倫敦奥運為例,中華代表隊中原住民選手佔兩成。排灣族陳士杰擔任掌旗官,是首位挑戰舉重無限量級的選手。18歲阿美族郭婞淳僅舉重三年就進軍奧運,成為最年輕的選手。鄒族杜凱文是台灣柔道史首位參加奧運的原住民。阿美族汪明輝連續三屆前進奧運,創下台灣划船史的紀錄。阿美族曾櫟騁在女子跆拳道57公斤級排名世界第一,踢出奧運銅牌。阿美族蕭美玉在自行車亞錦賽奪金,在資��源匱缺下出賽奧運。19歲泰雅族林佳恩擊敗兩屆奥運名將入選射箭代表隊。擁有阿美族和排灣族血統的陳傑投入短跑僅四年,即奪得400公尺跨欄的奧運參賽權。

二、天生「好動」?生活即運動、運動即文化

原住民愛好運動的社會形象奠基於運動參與的比例和運動成就的表現。然而,在日本殖民政府尚未將現代化運動帶進原住民部落和台灣教育體制之前,原住民即具備諸多攸關體能的傳統活動,特別展現在經濟生產活動、文化活動和慶典祭儀活動。體力活動毋寧鑲嵌在原住民的生活脈絡中。自2001年起,體委會委託學者研究原住民各族的傳統體育,當中也指出部分傳統體育活動蘊含體力生產活動和遊戲的創造性價值,有別於西方社會所秉持的工作和遊戲對立的二元思維(孫大川 2003)。在原住民的生活文化脈絡即具備運動內涵,藉由傳統體育活動更體現出原住民的身體觀、運動文化和社會分工秩序。

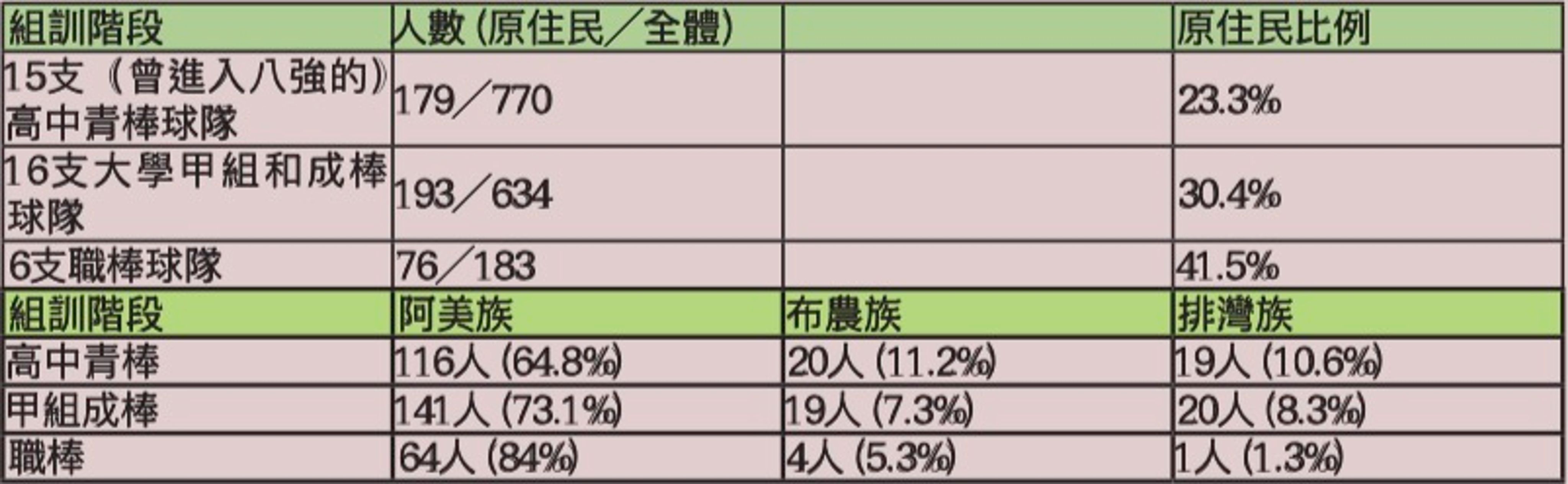

表1 青棒以上原住民參與比例分析表

資料來源:作者改繪自林伯修、朱自敏 (2009:70-71)。

說明:原住民佔全台人口2%。阿美族佔全台原住民35%,布農族佔10%,排灣族佔17%。

三、當原住民投入現代化運動:教育選擇和族群類聚

從統計數據來分析原住民運動參與的趨勢,原住民的確偏好體育類的教育選擇。根據《100學年原住民學生概況分析》,在大專生就讀前50個熱門科系中,原住民就讀體育系排名第7,一般生就讀體育系排名第42。深入檢視原住民大學生所就讀的學校,台北市立體育學院排名第2,原住民佔全校9.04%。國立臺灣體育運動大學排名第3,原住民佔全校8.8%(教育部2012)。體育乃是原住民高等教育人才培育的重要管道。如再剖析師資結構,依據《99學年度原住民族教育調查統計報告》(原民會2011),原住民籍老師以「體育科」為專任科目最多,約佔一成。「阿美族」體育老師則佔原住民體育老師的六成,對比於阿美族佔全台原住民的三成五,阿美族投身體育的趨勢要比其他族群顯著。

倘若聚焦在棒球,原住民在中華職棒登錄比例從職棒元年(1990年)的二成五至今已達四成,其中阿美族職棒球員逾八成。如分析青棒以上的球員,打球的原住民以阿美族最多,約六成,其次是布農族,約一成(見表1)。在原住民棒球運動參與的地區分布方面,台東海岸線的棒球風氣始終獨步全台,1990年則是台東棒球組訓的鼎盛期,有八成以上的國小都籌辦少棒,這�也讓台東被冠上「少棒縣」的封號,時至今日,則從逾70隊的盛況僅剩20隊(林文蘭2010)。近幾年,都市原住民的聚居地桃園則為組訓興盛區。

九〇年代東部開始出現運動地景和體育機構。包括:1992年成立紅葉少棒紀念館,台東棒球村於1999年開工,2005年成立台東體壇英傑展示館。此外,更連續設置兩所體育中學,包括:1995年成立國立台東體育實驗中學、2002年成立花蓮縣立體育實驗高級中學,兩校原住民比例約為七成。體育性的教育組織,一方面為國家打造金牌,激勵原住民發展特定運動;另一方面作為原住民向上流動的搖籃,追求競技至上,忽視運動的教育價值,更可能再生產(運動員或原住民)學習不彰和四肢發達的刻板形象。

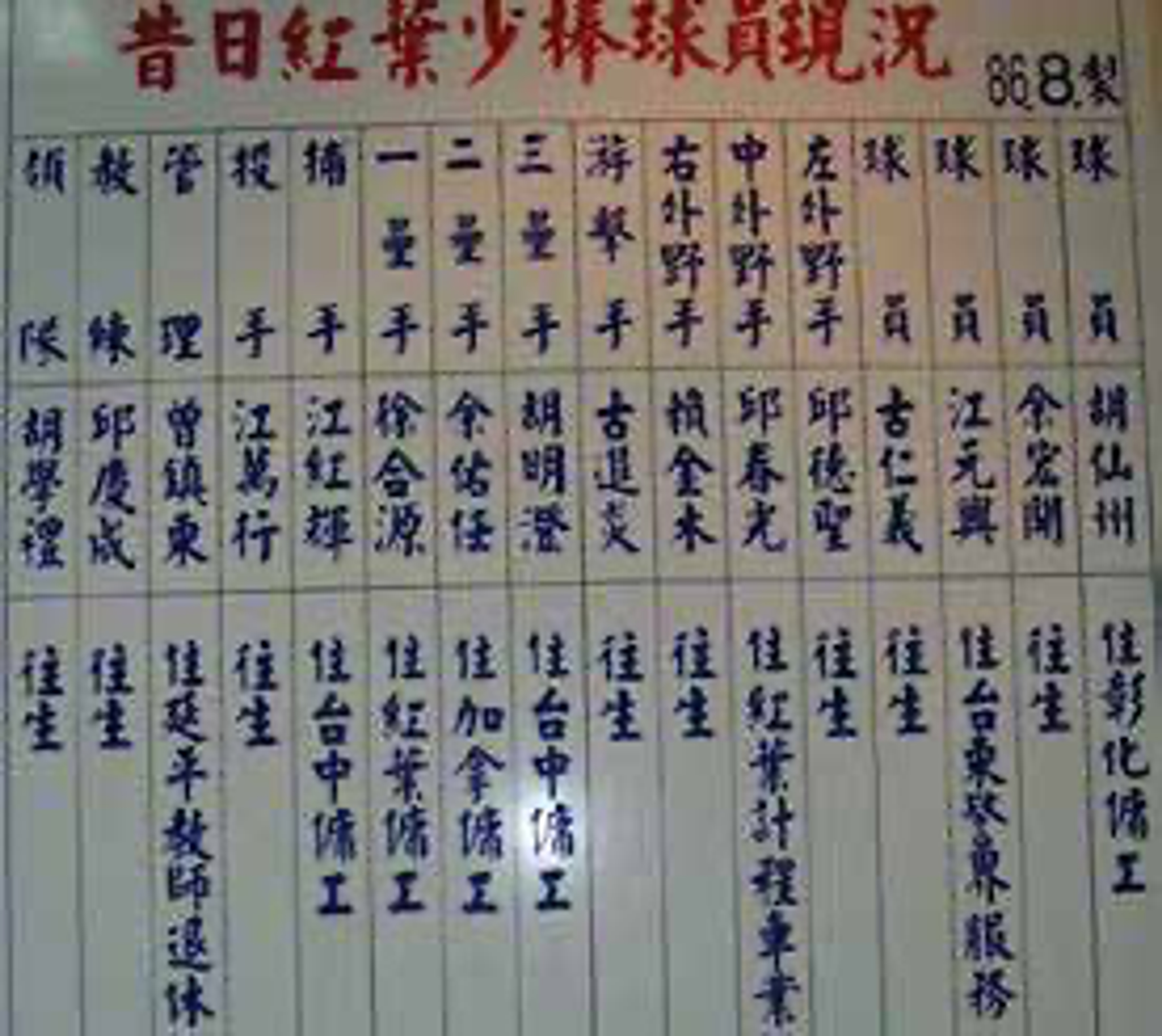

昔日紅葉少棒球員現況(作者翻拍自紀念館)

2008.6.21.紅葉少棒OB球員合照,左起邱春光、胡�明澄、江紅輝、林珠鵬、鄭烈、曾鎮東、江元興(作者拍攝)

四、金牌背後:原住民運動之路的挑戰

7點半早餐、8點半做操、慢跑5圈、9點半傳接球、9點40練短打、10點10分游擊練習、11點40休息、12點午餐、(下午)2點做操、慢跑3圈、動態衝刺30公尺、2點半傳接球、2點40外野內野、3點比賽、5點半跑壘練習、然後腹背肌、(晚上)7點40重量、10點熄燈。(李秀美 2010)

這是《揮棒》紀錄片描繪原住民在棒球場上的一天課表。在追求成為職棒選手的路上,原住民9歲進入球隊,要經歷超過15,000小時不斷地艱苦訓練才有機會擠身成棒。在不同的運動項目中,原住民運動員更肩負著多元的訓練壓力。整體而論,原住民追求運動之路必須正視下列四項挑戰。

(一)導正「獎勵重於培育」的思維

每年原民會依據〈培育原住民專門人才獎勵要點〉發放獎勵金,最大宗便是體育類。然而,獎勵金的經濟誘因可能打造出短期獲利和運動功利主義的思維。在1997年《原住民教育報告書》,曾擬定十項政策培訓原住民優秀運動人才。教育部於1999年辦理〈培育原住民學生田徑運動人才計畫〉,自2003年擴大實施〈培育優秀原住民學生運動人才計畫〉,制訂奧運奪金計畫。這些計畫關注訓練績效和提升競技成績,針對優異的原住民運動員之就業並未擬定配套輔導措施。直言之,獎勵展現出短視近利的績效主義,培育方能延續和保障運動生命。

(二)建構體育生的本位課程和諮輔體系

體委會、教育部和原民會必須正視原住民體育生的特殊學習處境。現行制度提供評量優惠,由體育生承擔當下的學習不彰和日後的適應困境。倘若運動教育並未把教育目的置於推廣運動之前,當原住民日以繼夜被訓練成為青春期的運動戰士,競技求勝犧牲學習是沈重的代價。因此,對於體育生的適性課程、補課機制和學習障礙要對症下藥,規劃不同階段的運動教育重點,而非一開始就讓體育生設定追求競技和職業運動的生涯路線。包括:1.寬廣:國小是運動興趣的接觸和試探。2.拓深:國中是運動知能的專業養成。3.專精:高中/職是技術的精熟與職涯發展評估。在每學年則針對體育生的競賽成績和運動發展進行諮輔,建議其提前分流或回歸,活化轉軌學習的機制。唯有建構完善的生涯諮輔機制,針對具備體育潛能的原住民,涵養運動專業的價值觀,讓發展受限者提早轉換跑道,才能避免陷入學習和訓練的雙重之困。

(三)落實運科專業訓練和培訓體系的建制化

培育原住民運動人才的關鍵在於:第一、讓學生運動回歸教育的基本價值,運動是目的而非手段。錦標主義作崇、當選國手的誘惑、競逐金牌的美夢、高額重賞的報償,僅會讓運動教育變質,導致運動員的身體超荷受傷。第二、貫徹運動員的專業養成與運動科學培訓,而非土法煉鋼投注鉅量時間,使其荒廢課業又易運動傷害。培養運動傷害防護的常識,是運動教育的必需�品,包括:開授常設課程,辦理短期講習、工作坊或研習營,提供現場模擬實習和操練課程,教導學齡期運動員訓練注意事項、傷害防護及處理原則、運動禁藥、營養補充和體能規劃。唯有建構完善的防護體系,才能強化運動員的身體保健觀念,延續運動生涯。第三、研擬健全一貫的培訓體系。藉由運動科學選才,培訓具備資賦潛能者,具體改善原住民體育生的基本學力、課業輔導、升學制度和職涯出路。

(四)當原住民「動」起來?

原住民作為台灣運動發展的關鍵角色,已展現出優異的成就表現。運動,甚至成為社會大眾對原住民族群想像的基本元素,在原/漢之間形構出運動能力分類的意識形態,以及原住民投身運動的本質說法和追求金錢利得的形象。原住民在運動場上的榮光,更刻劃出族群的集體認同與自信,成為原住民少年從事教育選擇和運動參與的典範。

運動場上的勝利和高薪雖成為原住民向上社會流動的動力,卻也讓運動場成為再生產族群刻板印象的場域,固化了族群意識形態。原住民的運動成就,奠基於運動參與趨勢和偏好體育選擇,甚至帶來虛幻不實的假象:原住民的體能優於漢人,但投注訓練減少學習導致學習成就不彰,反倒顯露出智識上的劣勢污名。原住民運動員的形象甚至可能被賦予族群化,與負面性的族群刻板印象扣連,此種被控制的形象可能會滲透到文化之中,導致原住民的運動成就維繫了族群迷思。

參考書目

李秀美

2010 揮棒。台北:公共電視。

林文蘭

2010 棒球作為「原/圓夢階梯」:教育體制、文化創生與社會階序繁衍。台灣大學社會學系博士論文。

林伯修、朱自敏

2009 花東學生棒球與原住民。運動文化研究 9:67-108。

原民會

2011 99學年度原住民族教育調查統計報告。台北:原民會。

孫大川

2003 台灣原住民的傳統體育研究一以卑南、阿美族為對象。台北:體委會委託研究報告。

教育部

2012 100學年原住民學生概況分析。台北:教育部。